한양도성 옛 지도

♣ 한양도성의 옛 지도를 구경해 보아요

서울 땅이 얼마나 아름다운지 느껴보고 싶다면 조선 후기 도성도를 보는 것도 좋다.

도성도는 지도이자 그림이다. 궁궐이나 주요 관아, 도로와 개울이 표시된 도성 분지는 지도처럼 기호화했으면서도 그 주변의 산줄기나 강 표현은 마치 한 폭의 진경산수화처럼 그렸다.

회화식 지도 양식은 조선 후기의 지방 도시나 군현 지도에도 적용된다.

토산과 암산이 다채로이 어울린 한국의 지형에서 나온 결과로, 우리 옛 지도의 별격이자 독창성으로 꼽을 만하다.

- 출처: 이태호(2017), 서울산수, 209쪽

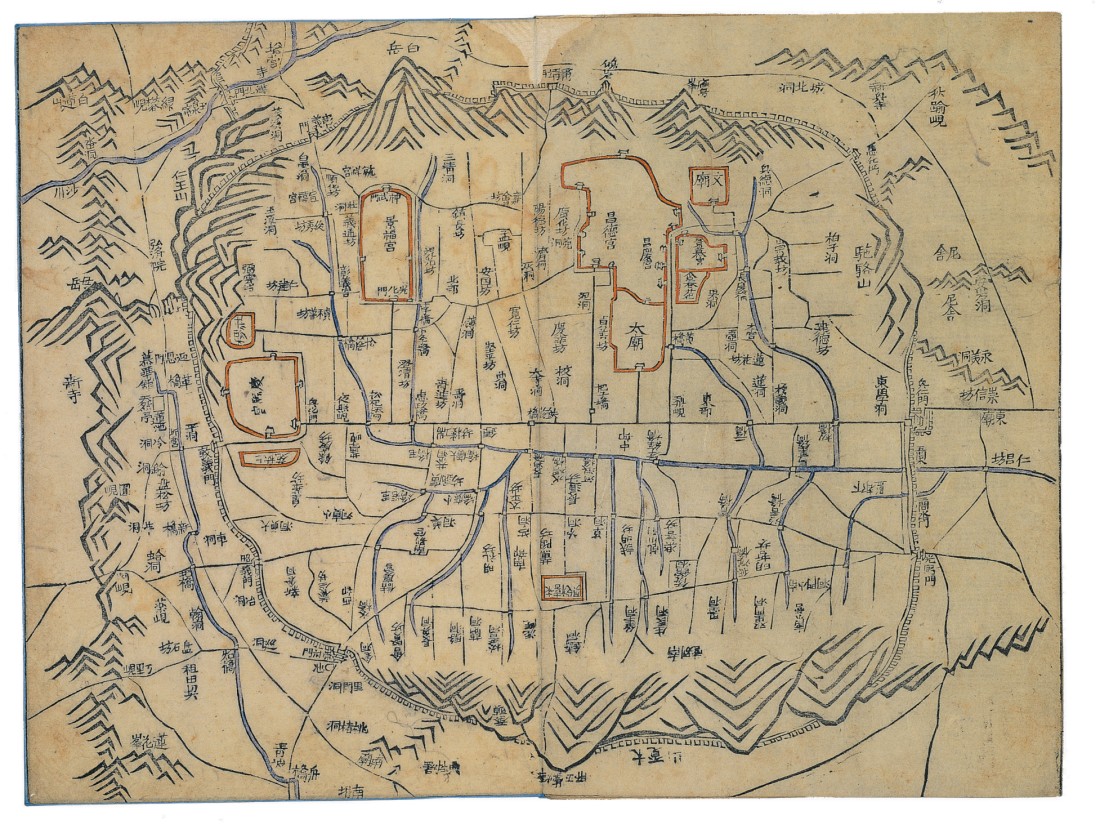

1. 《대동여지도》의 <도성도>

* 출처: 서울역사박물관

김정호(金正浩)가 제작한 전국지도인 《대동여지도(大東輿地圖)》에 수록되어 있는 <도성도(都城圖)>입니다.

《대동여지도》는 김정호가 1861년에 발간한 약 16만분의 1 대축척 지도이며, 22첩으로 구성되어 있어요.

이 지도는 《동여도》와 같이 <경조오부도(京兆五部圖)>와 함께 수록되어 있지요.

<도성도>는 1840년대에 김정호가 제작한 것으로 알려져 있는 <수선전도(首善全圖)>와 아주 흡사해요.

도성을 둘러싸고 있는 산과 성곽 안에는 사방으로 뻗어 나간 도로와 궁궐, 종묘, 사직, 문묘 등의 주요 건축물과 주요 부(部), 방(坊), 동(洞)의 명칭을 기록하고 있어요. 1861년 교간(校刊) 후에 궁궐과 길, 하천 등을 엷게 채색하였습니다.

2. 《동여도》의 <도성도>

* 출처: 서울역사박물관

김정호가 제작한 전국지도인 《동여도(東輿圖)》에 수록되어 있는 <도성도(都城圖)>입니다.

《동여도》는 《대동여지도(大東輿地圖)》와 거의 유사하나 《대동여지도》가 목판본인데 비하여 《동여도》는 채색필사본이에요.

제작 시기는 《대동여지도》와 관련하여 그 선후 관계가 논란이 되고 있지요.

총 23첩으로 구성되어 있으며 1첩은 목록을, 22첩은 각 지역의 지리가 그려져 있어요.

《동여도》는 지금까지 알려진 채색필사본 지도 중에서 가장 정교하고 훌륭한 솜씨로 그려진 것으로 《대동여지도》와 함께 조선 후기 지도의 최고이지요.

《동여도》에는 2점의 서울 관련 지도가 포함되어 있어요. 하나는 도성의 사대문 안을 중심으로 그린 <도성도>이며, 다른 하나는 도성을 중심으로 서울의 내사산(內四山)을 그리고 도성 밖으로 삼각산과 한강, 중랑천, 난지도까지 그린 <경조오부도(京兆五部圖)>이지요.

<도성도>는 <경조오부도>가 도성 안의 모습을 자세히 그리지 못하는 단점을 보완하여, 도성 안의 지명과 도로와 궁전, 다리, 하천, 성곽 등의 모습을 묘사하고 있어요.

본문에는 현 경기도 부분까지 수록하였어요. 이와 거의 유사한 《동여도》가 서울대학교 규장각에 전하고 있어요.

3. 도성대지도(18세기 후반)

*출처:서울역사박물관

현재 서울과 달리 조선시대에는 한강 이북 지역에만 한성부의 영역이 존재하였어요. 현재처럼 다리가 존재하지 않아 한강이 교통 측면에서 장애물이었기 때문이었지요.

행정구역상 한성부는 크게 5부 즉 중부, 동부, 서부, 남부, 북부로 나뉘어져 있었고, 각 부 아래에 방(坊)이 있었어요. 그리고 방 아래에는 계(契)라는 하위 행정구역이 존재했으며 공식기록상에는 계가 가장 하위 행정구역이었어요.

이러한 행정구역상 구별보다도 더 큰 공간 분할 기제는 바로 도성 즉 성곽이었어요. 도성은 왕과 신하들이 기거하는 중요한 공간이었고, 성문을 통해 출입이 상당히 제약되었지요. 아울러 도성 내에는 아무나 거주할 수 있는 것도 아니었어요. 따라서 도성안과 밖, 즉 성저 10리 지역은 엄연한 격(格)의 차이가 존재했지요.

4. 도성대지도(광화문 주변, 18세기 후반)

*출처:서울역사박물관

<도성대지도(都城大地圖)>는 현존하는 도성도 중에서 가장 큰 지도이며 18세기의 서울 모습을 커다란 화면에 정교하고 섬세하게 그려낸 대표적인 도성도의 하나이에요.

다른 어떤 도성도보다 도성에 관한 많은 양의 정보와 자세한 위치를 담고 있어요. 가장 두드러진 특색은 도성의 방명과 329계의 위치를 정확히 밝힌 점인데, 영조27년(1751)에 개편한 방명이 그대로 나타나 있지요. 동부 12방 중에 연희방·천달방·덕성방·서운방·관덕방·흥성방의 6방을 폐지한 내용이 있으며, 남부의 성신방·정심방·예성방을 폐지하고 대신 한강방·둔지방·두모방의 3방을 신설한 것과 서부에 신화방이 폐지되고 용산방과 서강방이 신설된 사실을 반영하고 있어요.

1711년 수축된 북한산성이 자세하게 그려져 있고, 소덕문(昭德門)이 1744년 개칭된 '소의문(昭義門)'으로 표기되어 있으며, 1753년 숙빈묘가 육상궁으로 승격되는데 이 지도에는 '육상궁(毓祥宮)'으로 기록되고 있어 제작 상한연대를 영조29년(1753)으로 추정할 수 있지요. 또한 영조40년(1764)에 동부 숭교방에 세운 사도세자의 사당인 수은묘(垂恩廟)가 보이지 않아 제작연대의 하한을 추정해 볼 수 있어요. 즉 영조29년(1753)에서 영조35년(1759) 사이에 그려진 것으로 생각할 수 있지요.

한성부의 오부(五部)는 오방색(五方色)으로 나타냈고, 도성삼군문(都城三軍門)의 분계(分界)는 점선으로 나타냈어요.

도성 주변의 산악은 진경산수화풍으로 그려졌는데, 이 지도의 제작 연대가 진경산수화의 창안자인 정선의 활동연대와 유사하므로 정선이 그렸을 것이라고 짐작하기도 해요.

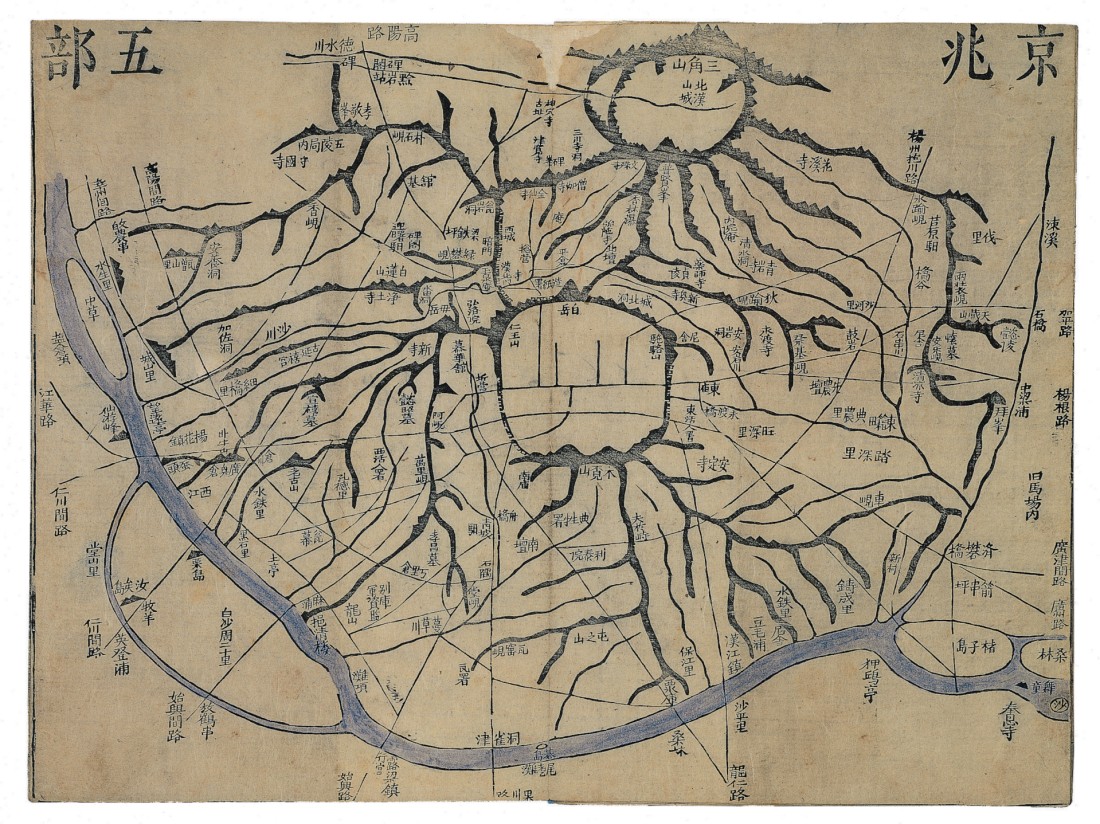

5. 『동여도』 중 「경조오부도(京兆五部圖)」

출처: 서울역사박물관

『동여도』 중 「경조오부도(京兆五部圖)」입니다.

19세기에 제작된 옛 지도인 「경조오부도」에는 당시 서울의 산하(山河) 및 도로망이 잘 나타나 있어요.

이 지도를 참고하여 자연지리적인 측면에서 보았을 때 현재 우리가 ‘신촌’이라 부르는 지역은 대체로 동쪽으로는 대현을 경계로 하여 서울의 중심부와 이어져 있고, 대현에서 신촌로터리에 이르는 신촌로를 경계로 마포구 일대(염리동, 대흥동, 노고산동, 동교동)와 접하여 있으며, 신촌로터리를 지나 창천동 삼거리 정도에서 서쪽 경계를 이루고 있어요. 신촌로의 북쪽에는 광주산맥에서 이어져 내려온 북악산과 인왕산과 이어진 안산(295m)을 중심으로 그 지맥들이 여러 갈래로 남쪽으로 뻗어 내려 곳곳에 구릉성 산지를 펼쳐놓고 있으며, 그 사이의 저지대를 따라 지금은 복개된 창천(봉원천)이 흘러내려 신촌로터리를 지나 서강대교 부근에서 한강으로 흘러들어가고 있지요.

6. 조선강역총도-도성도

출처: 서울대학교 규장각한국학연구원 소장

조선 영조(1724~1776)시대에 만들어진 <조선강역총도>에 포함된 <도성도>의 모습이에요.

도성도는 청계천을 중심으로 도성의 모습을 간략하게 담은 지도로 채색이 아름답고 현대 남아있는 도성도 중 오래 되었어요. 조선의 지역별 지도 등이 세 묶음의 두루마리로 구성되어 그려졌으며 혜화문의 문루가 없는 것으로 보아 1744년 이전의 모습을 그린 것으로 추정하고 있지요.

7. 수선전도

출처: 서울역사박물관

‘수선(首善)’이란 서울을 뜻하므로 ‘수선전도’는 ‘서울전도’를 뜻하지요.

《사기 史記》 <유림전(儒林傳)>에 ‘건수선 자경사시(建首善 自京師始)’, 즉 으뜸가는 선(善)을 건설함은 서울에서 시작된다고 한 데에서 온 말이에요.

<위의 수선전도>

고산자(古山子) 김정호(金正浩)가 제작한 것으로 추정되는 목판본(木版本) 서울 지도(地圖)입니다.

성안은 대축척, 성밖은 소축척으로 축척을 차별적으로 사용하여 도성 내부 공간을 부각시켰어요. 이러한 지도의 표현 방법은 좁은 지면에 넓은 주변 지역을 간략하게 보여 줄 수 있는 장점을 지니고 있어요. 그러나 도성 밖에 여러 사물의 위치와 거리를 왜곡시키는 단점이 있지요.

이 지도의 제작연대는 기록되어 있지 않으나 1846년(헌종 12)에서 1849년까지 자하문(紫霞門) 밖에 있던 총융청(總戎廳)을 총위영(總衛營)으로 고쳐 부른 적이 있어요. 이 지도에는 총신영(總新營)으로 표시되어 있지요. 또 1915년에 측도한 2만 5천분의 1 북한산 도폭에는 총융청이 위치하고 있었던 세검정국민학교 자리에 신영리(新營里)라고 표시하고 있어요. 따라서 총위영을 총신영으로 불렀던 것이 확실하므로 이 지도는 ‘총신영’으로 부르던 1846년에서 1849년 사이에 제작되었을 것으로 추정되지요.

고려대학교 박물관에 소장된 판목(版木)은 상·중·하 3매(三枚)로 되어 있으며 이 판목에서 찍은 목판인쇄본이 다수 보급되었어요.

목판인쇄본인 《수선전도》는 내용상의 상세함과 더불어 정교한 판각과 힘있는 필치로 서울 목판 지도의 백미로 평가받고 있으며, 판화로서도 높이 평가되고 있지요.

<아래의 수선전도>

서울역사박물관 소장 <수선전도(首善全圖)>는 현재 고려대학교박물관에서 소장하고 있는 목판 수선전도와 거의 유사한 형태의 목판본 지도입니다.

고려대본 수선전도는 고산자(古山子) 김정호(金正浩)에 의해 제작된 것으로 알려지고 있으며 그 제작 시기에 관해 여러 의견이 있으나 김정호의 생존 시기를 1800년대에서 1860년대로 보아 고려대본의 제작 시기를 1840년대로 보는 의견이 가장 유력해요.

<수선전도>는 목판으로 인쇄한 후에 산과 하천, 주요 궁궐 등을 엷게 채색한 것이지요. 또한 고려대본과 달리 상단에는 주기가 하단에는 간기가 기재되어 있어요. 지도에 기록된 지명과 좌측 하단의 간기 '갑자(甲子)'를 토대로 1864년에 다시 판각하여 제작한 것으로 추정하지요.

8. 조선성시도(朝鮮城市圖)

출처: 서울역사아카이브

출처: 서울역사박물관 (이찬 기증)

<조선성시도(朝鮮城市圖)>는 원래는 10매로 된 지도집에 포함되어 있던 것이지요.

지도에는 도성 안의 궁궐, 도로망, 하계망, 다리를 비롯하여 문묘, 사직, 경모궁, 영희전 등의 주요 건축물이 표시되어 있어요.

또한 사대문(四大門)과 사소문(四小門)을 통해서 도성 밖으로 연결되는 도로도 표시되어 있으며, 도성을 휘감아 흐르는 한강과 한강 너머의 관악산을 표현하고 있어요.

도로망은 붉은색이며 하계망과 산은 청록색으로 채색하였어요.

경복궁은 궁궐터만 남은 형태로 그려져 있으며, 경희궁(慶熙宮)이 ‘경희궁(景禧宮)’으로 기록되어 있어요.

지도의 우측 여백에는 태조대 도성 축조에 동원된 전국 민정(民丁)의 수가 총 20만이라는 기록과 도성의 둘레가 9,975보, 높이가 48척2촌, 주거하는 백성은 30,723호임을 기록하고 있어요.

지도의 이면(裏面)에는 서울의 행정구역인 5부 49방의 명칭을 부(部)별로 열거하였어요.

9. 조선팔도고금총람도

(朝鮮八道古今總覽圖)

출처: 서울역사박물관

우리나라의 각 지역에 대하여 중요한 유적과 인물 등을 기록한 인문지리지도이에요.

한양도성을 지도의 축척보다 크게 강조하여 표현하였어요.

중앙의 <경도도(京都圖)>는 서울지도 가운데 가장 간략하면서도 가장 오래된 것 중의 하나이지요.

10. 천하도(한양도)

출처: 서울역사아카이브

<한양도>는 위백규(魏伯珪, 1727~1798)가 1770년에 저술한 『환영지(寰瀛誌)』 안에 있는 여러 지도 중의 하나이지요.

위백규는 조선 후기의 실학자로 경학 · 지리 · 역사 · 의학 등에 밝았던 인물이에요. 『환영지』는 1770년 저술되어 전해 내려오다가 1822년에 그의 후손인 위영복(魏榮馥)에 의해서 목판본으로 제작 · 간행되었어요.

이 책에는 <한양도> 이외에도 <조선팔도도(朝鮮八道圖)>, <일본도(日本圖)>, <유구도(琉球圖)>, <중국의 13성도(省圖)> 등이 수록되어 있어요.

이 지도는 당시 도성안의 대표적인 건물인 궁성 · 사대문(四大門) · 관청 · 종가(鍾街) 등과 한강(漢江) · 청계천(淸溪川) · 북한산*北漢山) · 백악산(白岳山) · 인왕산(仁王山) 등의 지형지물을 간결하게 묘사하고 있지요.

경복궁의 오른쪽에는 1760년(영조 36)에 경희궁(慶熙宮)으로 이름이 바뀐 '경덕궁(慶德宮)'이 표기되어 있어, 1760년 이전에 제작된 것으로 추정되지요.

11. 천하산천도(한양도)

출처: 서울역사아카이브

중국·조선·일본의 지도와 도성도·궁궐도와 같은 특수지도가 함께 수록된 소형 책자로 된 지도책 중에 포함된 서울의 채색필사본 지도입니다.

도성 안쪽을 그린 도성도(都城圖)로서, 궁궐·도로·하천 등을 모식적으로 표현한 회화식 지도이지요.

아버지 사도세자를 위해 정조가 즉위 직후 세운 경모궁(景慕宮)이 창경궁 동쪽에 그려져 있어 1776년 이후에 제작된 지도임을 알 수 있어요.

또 경복궁 서쪽에 육상궁·창의궁과 함께 연호궁(延祜宮)이 표시되어 있어 지도의 제작 시기를 추정하는 데 도움을 주지요. 연호궁은 영조의 후궁이며 추존왕 진종의 생모인 정빈(靖嬪) 이씨의 신주를 봉안한 궁으로, 정빈은 1721년에(경종 원년)에 서거했어요. 정조는 즉위 후 진종을 추존하고 진종의 생모인 정빈을 위하여 1778년(정조 2)에 정빈묘를 연호궁이라 정호하면서 북부 순화방 즉 경복궁 추성문 밖 서북방에 묘를 정하였으므로, 1778년 이후에 만들어진 지도임을 보여주지요.

간략한 도성도이나 도성과 사대문, 소문, 궁궐, 사묘 등의 정보가 풍부하게 기록된 점이 특징이에요.

12. 한양전도(漢陽全圖)

출처: 서울역사아카이브

<한양전도(漢陽全圖)>는 도성 안의 모습을 임금이 바라보는 방향을 기준으로 남산을 위쪽으로, 경복궁을 아래쪽에 위치하게 하여 그린 도성도로서 대부분의 지도가 상단에 북쪽을 그리는 것과 달라요.

지도의 제명(題名)인 '한양전도(漢陽全圖)'는 기증자인 허영환 선생이 소장하고 있을 당시 새롭게 기록한 것으로 원래부터 전하는 제명은 아니에요.

지도에 정조 원년(1776)에 건립한 '경모궁(景慕宮)'이 표시되어 있으므로 1776년 이후에 그려진 것을 알 수 있어요. 또한 정조가 왕권강화를 위해 설치했던 '장용영(壯勇營)'(1793년에서 1802년까지 이현별궁(梨峴別宮)에 마련)이 종묘 동쪽에 표시된 것으로 미루어 비슷한 시기에 제작된 것으로 추정할 수 있지요.

지도 하단의 우측에는 한양의 행정단위인 5부(部)를 나타내고 있어요. 좌측 상단에는 이 지도를 오방색(五方色)을 이용하여 채색한 방법을 기록하고 있으며 아래쪽에는 창덕궁 돈화문에서 흥인문(동대문) · 숭례문(남대문) · 돈의문(서대문)까지의 거리를 나타낸 해설이 자세히 기록되어 있어요.

13. 한양도

출처: 서울역사아카이브

북한산과 남산 사이의 도성 모습을 묘사한 <한양도(漢陽圖)>입니다.

지도 상단에는 '한양도(漢陽圖)'라는 제명이 붉은색으로 쓰여 있으며, 도성 안의 궁궐, 도로망, 하계망(河系網), 교량, 주요 부(部), 방(坊), 동(洞)의 명칭이 자세히 쓰여 있어요.

사대문(四大門)과 사소문(四小門)을 통해서 도성 밖으로 연결되는 도로도 표시되어 있지요.

1744년에 소덕문(昭德門)에서 '소의문(昭義門)'으로 바뀐 이름을 보여주고 있으며, '경덕궁(敬德宮)'이 아직 경희궁(慶熙宮)(1760년 개칭)으로 바뀌기 전이지요. 동부 숭교방(崇敎坊)에 1764년에 세워진 사도세자의 사당인 '수은묘(垂恩廟)'를 1776년 경모궁(景慕宮)으로 다시 지은 것 역시 나타나고 있지 않아요.

따라서 <한양도>의 제작은 적어도 1744년 이후부터, 1760년 사이의 18세기 중반기로 그 제작 시기가 추정되지요.

한편, 1623년에 헐려 없어진 '자수궁(慈壽宮)'이 경복궁 옆에 기록되어 있는데 이는 제작 당시 참고로 했던 저본(底本)의 명칭을 그대로 옮겨 적으면서 발생한 오류가 아닐까 추정해요.

14. 한양도(18세기)

출처: 서울역사아카이브

18세기 중엽에 그려진 한양도(漢陽圖)를 통해 신촌 지역이 한양의 서부지역으로 나아가는, 반대로 서부 지역에서 한양으로 들어오는 길목에 위치한 일종의 관문이라는 점을 확인할 수 있어요.

서대문과 서소문, 그리고 남대문에서 나온 3개의 도로들은 아현에서 수렴되었으며, 계속해서 아현과 대현을 넘어 지금의 신촌로터리에 이르게 되지요. 그리고 이 신촌로터리를 포함하여 그 주변 지역에서 다시 네 갈래로 갈라져 각각 서강, 양화도(와 망원정), 성산리, 연희궁(과 가좌동)에 이르고 있어요.

이처럼 한양 서부지역의 도로망의 결절지로서의 신촌은 이미 조선 중기 당시에 그 입지가 확고했던 것으로 추정되지요.

♣ 대동여지도 <영상 보기>

- 22개의 책에 거대한 조선을 담다

♣ 대동여지도 <영상 보기>

- 고산자 김정호, 그를 다시 읽다

'옛 지도 속 한양도성'을 공부해요.

*출처: 한양도성박물관, https://museum.seoul.go.kr/upload/bbs/2018/7/13/89a9c88b-7ca1-4b44-8b4b-6fcfffdad90b.pdf