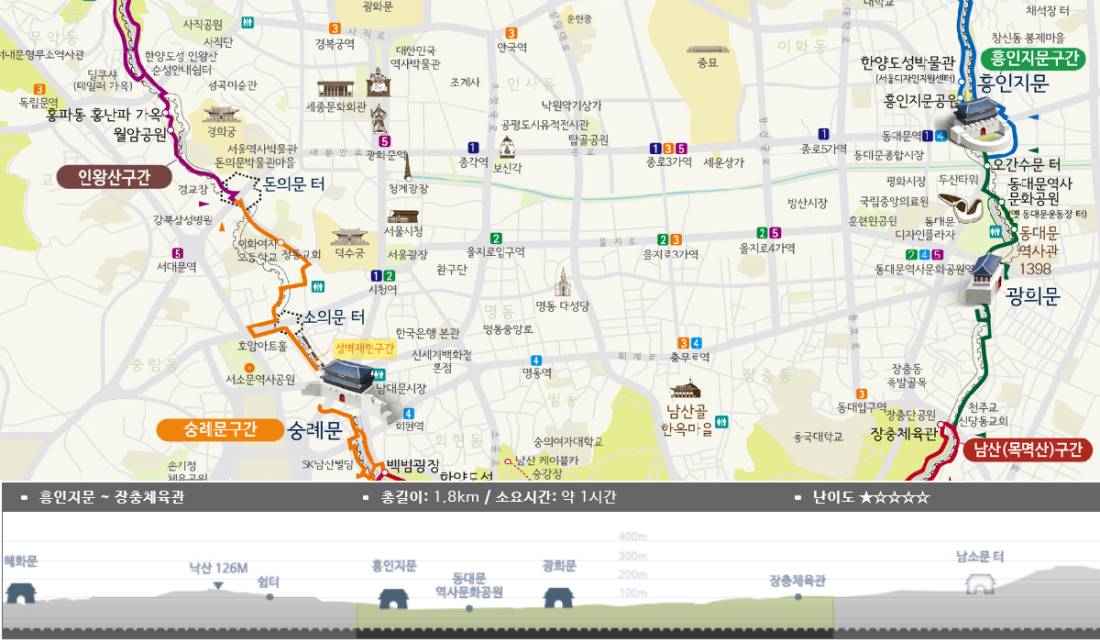

흥인지문구간

♣ 동영상을 보고 구간의 순성 계획을 세워봅시다.

동영상을 따라 이동해 보아도 좋아요. 약 1시간 코스를 4분 30초 영상으로 만들어서 매우 빠르니 중간 중간에 일시 정지를 누르면서 따라가 보세요. 중요 부분에 도착하면 자막으로도 표시를 해주고 있어요.

♣ 흥인지문 구간 (간단 설명)

☞ 흥인지문 구간: 흥인지문 ~ 장충체육관, 1.8km

* 흥인지문-오간수문 터-동대문역사문화공원(이간수문)-동대문역사관-광희문-백구 컴퓨터 크리닝-천주교 신당동교회-장충체육관

☞ 소요 시간: 약 1시간

☞ 난이도: ★☆☆☆☆

☞ 개방 시간: 24시간

♣ 오간수문터

오간수문은 흥인지문 옆 청계천에 건설되었던 수문으로 5개의 구멍이 있어 오간수문이라 불러요.

오간수문은 크기가 5척이나 되었으며, 각 수문마다 쇠창살로 만든 철문이 설치되어 있었어요. 이것은 물이 잘 빠져나가도록 함과 동시에 외부에서 이 수문을 통해 함부로 사람들이 드나들지 못하도록 하기 위해서였지요. 그럼에도 불구하고 조선 명종 때의 의적(義賊)으로 알려진 임꺽정이 오간수문을 통하여 달아났다는 이야기가 전해지고 있어요.

1907년 청계천 하천수가 원활하게 소통되고 토사가 쉽게 흘러 내려가도록 한다는 명문으로 오간수문을 뜯어버렸어요. 또 다음 해인 1908년 3월에는 훼손되어 방치된 성벽을 처리하고, 시가교통을 원활하게 한다는 명분으로 동대문 부근 성벽과 함께 오간수문의 성벽까지 헐어버리고 대신 그 자리에 콘크리트로 근대식 다리를 놓았지요. 이로써 오간수문의 원형은 완전히 자취를 감추게 되었어요.

오늘날 사람들은 오간수문이라는 이름 대신 '오간수교' 또는 '오간수다리' 라고 부르고 있는데, 사실 이것은 맞지 않아요.

성벽을 지키거나 수문을 관리하는 사람들이 물을 건널 수 있도록 수문과 수문 사이에 긴 돌을 놓아 사람들이 건너다닐 수 있도록 하였으나, 오간수문의 원래 기능은 이름 그대로 물이 빠져나가는 수문이었으며 다리가 아니었지요.

명칭 또한 조선왕조 500년 동안 '오간수문'이라고 불렀지 '오간수교'라고 부른 적은 없었어요.

오간수문을 오간수교라고 부르게 된 것은 일제에 의해 오간수문이 헐리고 콘크리트로 된 근대식 다리가 놓인 다음부터였어요.

일제강점기에 오간수문은 시내 전차의 주요 통로였지요.

오간수문터는 사적 제461호에요.

♣ 이간수문 (동대문역사문화공원)

이간수문은 청계천의 오간수문 바로 남쪽에 도성의 성곽을 통과하는 수문이에요. 이 물길은 도성 밖에서 청계천 본류와 합류해요. 2개의 홍예문으로 만들어졌기 때문에 붙여진 이름이며, 오간수문의 형태를 축소한 것이지요.

일제강점기 경성운동장이 들어서면서 자취를 감추었어요.

동대문운동장 관중석 밑에 매몰되어 있다가 발굴된 이간수문은 원형에 가까운 모습을 유지하고 복원되어 있어요.

동대문역사문화공원은 옛 동대문운동장 자리에 조성된 공원이에요. 조선 후기 이곳에는 훈련도감의 별영인 하도감과 화약 제조 관서인 염초청이 있었어요. 1925년 일제는 일본 왕세자 결혼 기념으로 이곳에 경성운동장을 지었는데, 성벽을 이용하여 관중석을 만들었어요. 경성운동장은 해방 후 서울운동장으로 개칭되었다가 ‘88올림픽(제24회 서울올림픽)’ 이후 다시 동대문운동장이 되었어요. 근현대 한국 스포츠의 중심지였던 이 운동장이 헐린 것은 2007년이에요. 당시 철거 과정에서 땅 속에 묻혀 있던 성벽의 일부와 이간수문(남산에서 발원한 물이 도성 밖으로 빠져나가는 두 칸짜리 수문), 치성(雉城 · 성벽의 일부를 돌출시켜 적을 방어하기 위한 시설물), 하도감으로 추정되는 건물 유구 등이 대거 모습을 드러냈어요. 현재 이간수문은 원 자리에 있으나 동대문디자인플라자 자리에 있던 건물 유구는 공원 안으로 옮겨졌어요. 이 자리에서 출토된 유물들은 동대문역사문화공원 내 동대문역사관에서 볼 수 있어요

♣ 동대문역사관

동대문역사관은 공원 건립공사 중 동대문운동장 지역에서 발굴된 유물을 보존하고 전시하기 위해 세워졌어요. 현재 동대문역사관에서는 상설 전시 개편이 진행 중이에요.

동대문역사관 전시 안내: https://museum.seoul.go.kr/scwm/ddmHistory/ddmExhGuide.jsp

관람시간 : 10:00 ~ 19:00

휴관일 : 1월 1일, 구정당일, 추석당일, 매주 월요일 (※ 월요일이 공휴일인 경우에도 휴관합니다.)

입장료 : 무료

♣ 광희문

광희문(光熙門)은 숭례문과 흥인지문 사이에 있는 한양도성 4소문 중 동남쪽으로 통하는 문이에요. 처음에는 오간수문과 이간수문 인근에 있어 수구문(水口門)이라 하였지요.

한양도성 안에는 매장이 금지되었기에 도성의 장례 행렬이 통과하던 문으로 소의문(서소문)과 함께 시체가 나가는 문이라 하여 시구문(屍口門), 시신문(屍身門)이라고도 불렸어요.

병자호란(1636년) 때 인조 왕은 강화도록 피난을 가기 위해 숭례문을 찾았어요. 그러나 청나라 군대의 빠른 진격으로 숭례문을 빠져 나가지 못하고 광희문을 통해 남한산성으로 피난가게 되요. 광희문은 원래 시체가 빠져나가는 문인데, 임금이 그런 문으로 피난을 갔다는 거예요.

다른 한양도성의 보통 문은 홍예와 붙어 있는데, 광희문의 문루는 나무 기둥으로 연결되는 형식이었어요.

당시엔 '아무리 지독한 병마라도 수많은 원귀에 단련된 수구문에는 꼼짝도 못 할 것'이라 하여, 광희문의 돌을 갈아 만든 돌가루가 '수구문 돌가루'라는 만병통치약으로 통했었어요.

♣ 장충동 주택지역

광희문 성벽을 따라 장충동 주택가로 들어서면 한양도성은 다시 자취를 감추어요. 1930년대에 동양척식주식회사가 이 일대에 문화주택 단지를 조성하면서 한양도성의 상당 부분을 훼손했으며, 해방 후 1960~70년대에 신축된 주택들도 성벽을 파괴하였지요. 현재 성돌은 주택의 담장이나 축대로 사용되고 있어요.

♣ 장충체육관

장충체육관은 1963년 2월 개장한 국내 최초의 실내체육관으로 2015년 1월 리모델링을 통해 재개장한 시립체육시설이에요. 체육관 규모는 지하2층, 지상3층 건물로 관람석은 4,507석이며, 체육관 외부는 원의 형태이고 돔으로 된 지붕을 가지고 있어요. 체육관 내부의 원형 코트는 배구, 농구, 핸드볼 경기가 가능하고 각종 문화행사가 개최되고 있어 도심 속에 위치한 스포츠와 문화복합시설로서의 기능을 하고 있어요.