인왕산 구간

♣ 동영상을 보고 구간의 순성 계획을 세워봅시다.

동영상을 따라 이동해 보아도 좋아요. 약 2시간 30분 코스를 1시간 16분 영상으로 만들어서 좀 빠르니 중간 중간에 일시 정지를 누르면서 따라가 보세요. 중요 부분에 도착하면 자막으로도 표시를 해주고 있어요.

♣ 인왕산 구간 (간단 설명)

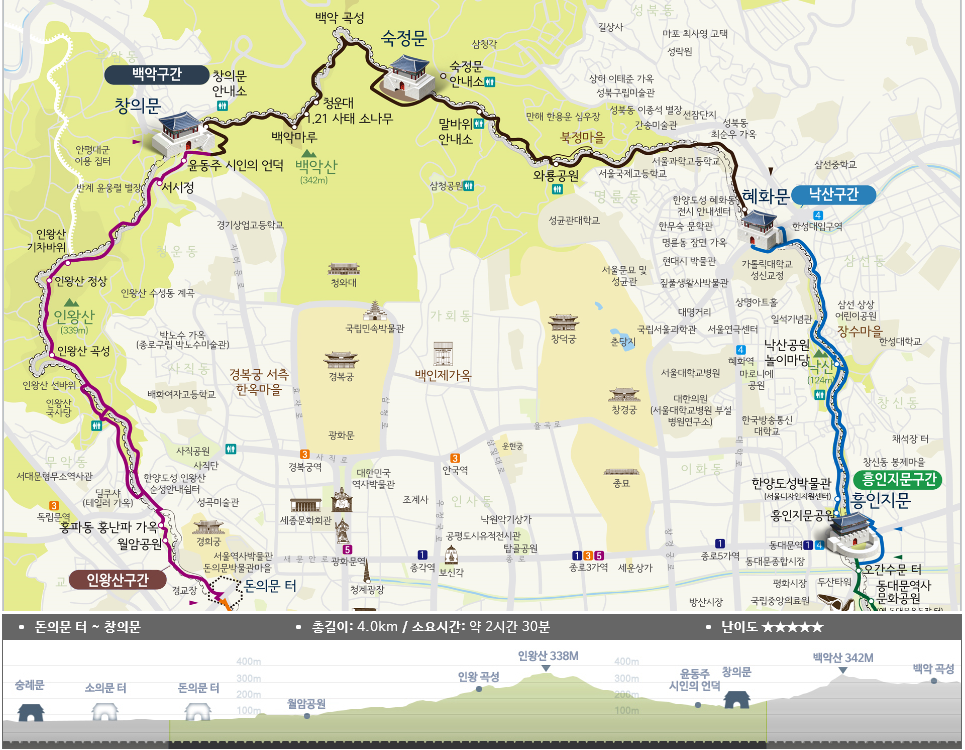

☞ 인왕산 구간: 돈의문 터 ~ 창의문, 4km

* 돈의문 터(돈의문박물관마을)-경교장-월암공원-홍파동 홍난파 가옥-편의점(구 옥경이식품)-인왕산 순성 안내쉼터-인왕산 곡성-인왕산 범바위-인왕산 정상-윤동주 시인의 언덕-창의문

☞ 소요 시간: 약 2시간 30분

☞ 난이도: ★★★★★

☞ 개방 시간: 24시간

☞ 인왕산은 바위 구간이 많아서 겨울철 등산 시에 주의해요.

☞ 인왕산으로 진입하면 화장실이 없으므로 출발 전 미리 다녀오는 것이 좋아요.

♣ 경교장

경교장(京橋莊)은 <사적 제465호>예요.

1945년 대한민국 임시정부가 돌아온 후 1946년까지 사실상 임시정부 청사로 사용된 곳으로, 국무위원회 개최 및 신탁통치 반대운동의 주 무대가 되었어요. 또한 주석 김구가 약 4년간(1945~1949) 거주하다 서거한 역사의 현장이에요.

서거 이후 60년간 중화민국 대사관저, 월남대사관, 병원시설 등으로 사용되다가 2013년 3월 김구 거주 당시의 임시정부 활동 공간으로 복원하여 시민에게 개방하였어요.

♣ 서울 한양도성의 흔적들(월암 공원 일대)

월암공원을 따라 최근에 성벽을 새로 쌓았어요. 공원을 조성하면서 서울시 복지재단(구 기상청 건물)의 담장 축대 아래 묻혀있던 성벽의 일부가 드러났어요. 홍파동 홍난파 가옥 부근 연립주택 건물 주차장 뒤편에도 성벽의 흔적이 남아 있는데, 맨 위 두 사진은 공원 바로 옆, 성벽 위에 담장이 타고 있는 도성의 모습, 안타깝게도 훼손의 증거라 하겠지요.

♣ 홍파동 홍난파 가옥

홍파동 홍난파 가옥은 <등록문화재 제90호>이에요.

‘봉선화’, ‘고향의 봄’ 등으로 유명한 작곡가 난파 홍영후(1898~1941)가 살던 집이지요. 홍난파의 대표곡들이 대부분 이곳에서 작곡되었어요. 1930년대 서양식 주택 양식이 잘 보존되어 있어요.

♣ 딜쿠샤(테일러 가옥)

딜쿠샤는 미국인 금광 기술자로 UPI 서울특파원을 겸하면서 3·1 운동을 세계에 알렸던 앨버트 테일러가 짓고 거주(1923~1942)했던 서양식 건축물이에요. 이는 역사적 인물의 삶을 조명하고 당시 시대상을 보여주는 역사적 공간으로서의 건축적 가치가 있어요.

앨버트 테일러는 1910년부터 서울에 거주하였으며, 1919년 3.1독립선언과 제암리학살사건을 외부에 알려 일제의 만행을 전 세계에 전파하였어요. 특히 세브란스 병원 침상에서 발견한 3.1독립선언서를 갓 태어난 아들의 침대 밑에 숨겨 두었다가 일제의 눈을 피해 외신을 통해 전 세계에 알렸으며, 이를 계기로 조선의 항일독립운동을 도왔어요. 이로 인해 6개월간 서대문형무소에서의 수감생활을 거쳐 추방됐으며 48년 미국에서 사망하였어요.

딜쿠샤는 힌디어로 '희망의 궁전'이라는 뜻으로 오랫동안 베일에 쌓여있던 이 건물의 내력은 2006년 앨버트의 아들 브루스 테일러가 방한하면서 세상에 알려졌어요.

딜쿠샤 바로 옆에는 수령 450년이 넘은 은행나무가 있는데, 행주대첩을 이끈 권율 장군의 집에 있던 나무로 전해지며, 행촌동이라는 지명도 이 나무에서 유래해요.

♣ 사직근린공원 부근 성곽

사직근린공원 부근은 한양도성 전 구간 중 성 안과 성 밖을 모두 살펴볼 수 있는 몇 안 되는 곳이에요.

성벽 안쪽의 넓은 길에서는 도심의 고층 빌딩을 바라보며 편히 걸을 수 있고, 바깥쪽 오솔길에서는 담쟁이넝쿨과 고풍스러운 성벽이 어우러진 모습을 볼 수 있어요. 조경 및 조명 시설이 잘 되어 있어 밤에 보는 성벽의 모습도 무척이나 아름다워요.

♣ 인왕산 수성동 계곡

인왕산 수성동 계곡은 <기념물 제31호>예요.

인왕산 기슭의 첫 번째 계곡으로 청계천 지류의 발원지로서 커다란 바위 사이로 흐르는 물소리가 그윽하고 아름다워수성동(水聲洞)이라는 이름이 붙었어요.

수성동은 서울의 대표적인 승경지(勝景地)로서 조선 후기 문예활동의 중심지이기도 하였어요.

겸재 정선(1676-1759)은 「수성동」이라는 그림을 남겼으며, 송석원 시사(松石園詩社) 등 중인 계층 문인들이 중심이 되어 결성한 시사(詩社)들도 수성동과 그 주변에서 자주 시회(詩會)를 열었어요.

수성동의 지형과 경관은 1971년 이 자리에 옥인시범아파트를 지으면서 심각하게 훼손되었으나, 2010년서울시에서 아파트를 철거하고 옛 모습에 가깝게 정비하였어요.

♣ 인왕산 국사당과 선바위

인왕산 국사당은 현재 인왕산 기슭의 선바위 밑에 위치하고 있으나, 원래는 남산 꼭대기에 있었어요. 국사당은 1925년 남산에서 현재의 위치로 옮겨졌는데, 일제가 남산 기슭에 ‘조선신궁(朝鮮神宮)’을 지으면서 이보다 더 높은 곳에 국사당이 있는 것을 못마땅하게 여겨 이전을 강요하였기 때문이었어요.

이전 장소를 인왕산 기슭으로 택한 것은 그곳이 태조와 무학대사(無學大師)가 기도하던 자리이기 때문이라고 하며, ‘국사당(國師堂)’이라는 명칭도 무학대사를 모시는 데에서 비롯되었다고 해요.

이전할 때 남산의 국사당 그 재료를 그대로 옮겨 원형대로 복원하였어요.

조선왕조실록에 의하면, 남산을 목멱대왕(木覓大王)으로 봉하고(태조 5년 12월) 호국의 신으로 삼아(태종 4년 9월) 개인적인 제사는 금하고 국가의 공식행사로 기우제(祈雨祭)와 기청제(祈晴祭)를 지냈다(태종 8년 5월, 9년 7월)고 하며, 아울러 신주(神主)가 있었다고 말하고 있어요(태종 12년, 2월).

『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』(권3)에 의하면, 목멱신사라는 명칭의 사당이 남산 꼭대기에 있었고, 매년 봄·가을에 초제[醮祭: 별을 향하여 지내는 제사]를 지냈다고 전해요.

국사당은 국가민속문화재 제28호이에요.

국사당 내부 벽면에는 비단 바탕에 채색한 무신도 21점과 명두(明斗) 7점이 있어요. 무신도는 1970년 3월 24일 국가민속문화재 제17호로 지정되었으며, 명두 역시 국가민속문화재 제17-18호로 지정되었어요. 무신도는 태조(太祖) 3점, 강씨부인(康氏婦人) 1점, 호귀(胡鬼) 아씨 1점, 용왕대신(龍王大神) 1점, 산신(山神) 1점, 창부씨 1점, 신장 1점, 무학대사 1점, 곽곽선생 1점, 단군 1점, 삼불제석(三佛帝釋) 1점, 혜근(惠勤) 1점, 칠성 1점, 군웅대신(軍雄大神) 3점, 금성님 1점, 명성황후 1점, 최영 장군 1점 등이에요.

국사당 위쪽에 있는 기자암(祈子岩)으로 이름난 선(禪)바위와 암자가 여러 채 있어 무속 신앙의 중요한 위치를 차지하고 있어요. 선바위는 고깔 쓰고 장삼 입은 승려가 참선하는 형상의 바위이에요. 불교를 배척했던 정도전이 한양도성의 경계를 정하면서 일부러 선바위 있는 곳을 제외하였다는 이야기도 전해져오고 있지요.

♣ 인왕산

인왕산(仁王山, 해발 338.2m)은 조선 개국 초기에 서산(西山)이라고 했어요. 『신증동국여지승람』 한성부에 "백악 서쪽에 있다." 하였지요.

세종 때부터 인왕산이라 불렀어요. 인왕이란 불법을 수호하는 금강신(金剛神)의 이름인데, 조선왕조를 수호하려는 뜻에서 산의 이름을 개칭하였다고 해요. 『광해군일기』 1616년(광해군 8)에 "인왕(仁王)은 석가(釋迦)의 미칭(美稱)으로 산에 예전에 인왕사(仁王寺)가 있었으므로 그렇게 이름한 것이었다."고 기록하고 있어요.

다른 이름으로는 '필운산(弼雲山)'이 있는데 필운은 서산(西山)을 뜻해요. 1537년(중종 32) 명나라 사신 공용경에게 주산인 백악과 서쪽 인왕산의 이름을 지어줄 것을 요청하였는데, 이에 서쪽의 인왕을 '우필운룡(右弼雲龍)'에서 따와 '필운'이라 하였지요. 이 명칭은 정착되지 못하고, 필운동과 필운대의 지명만 남아 있어요. 필운대에는 조선 선조 때 영의정을 지낸 이항복의 집터가 남아있어요(현 배화여자고등학교 교내 소재).

『춘성유기』에는 인왕산을 "마치 사람이 팔짱겼던 양팔을 풀어 놓은 것 같기도 하고, 양어깨에 날개가 돋힌 듯하다."고 묘사하고 있으며, 『한경지략』에 "인왕산은······도성이 그 산마루를 타고 쌓아져 있는데 험준한 곳을 곡성이라 한다."고 하였어요. 또한, 『조선왕조실록』에 "양정이 여러 위의 군사를 거느리고 인왕산에서 표범을 몰이하다."와 『동국여지비고』 경도편에 "성랑 근처에는 모두 돌을 높이 쌓았는데, 인왕산은 몹시 험하여 5개 처(處) 80보를 쌓지 않았다."를 통해 산세가 험했음을 알 수 있지요.

조선 후기 영조 대와 일제강점기에 인왕산의 표기를 ‘仁旺’이라 표기하기도 하였으나, 현대에 들어서 ‘仁王’으로 옛 지명으로 바꿨어요.

서울을 분지로 둘러싸고 있는 서울의 진산(鎭山) 중 하나이다. 조선이 건국되고 도성(都城)을 세울 때, 북악산을 주산(主山), 남산(南山)을 안산(案山), 낙산(駱山)을 좌청룡(左靑龍), 인왕산을 우백호(右白虎)로 삼았던, 조선조의 명산이지요.

인왕산은 고려 시대부터 불교 사찰이 많았던 곳이며 현재도 5~6곳의 사찰과 암자가 있어요.

옥인동은 옥류동과 인왕동이 합쳐진 이름인데 계곡의 경치가 빼어난 곳이었어요.

산 전체가 화강암으로 되어 있고, 암반이 노출된 것이 특징이지요. 그리고 기묘한 형상의 바위들이 많아 다양한 이름들이 지어졌어요. 선바위는 인왕산에서 가장 유명한 곳인데 2개의 거대한 바위가 마치 스님이 장삼을 입고 서 있는 것처럼 보여 ‘禪’자를 따서 선바위라 불렀어요. 모자를 닮은 모자바위, 돼지를 닮은 돼지바위, 두꺼비바위, 코끼리바위가 있고 남쪽 능선 정상에 있는 달팽이바위는 달팽이가 기어가는 형상으로 유명하지요. 호랑이 굴이 있는 남쪽 능선에 호랑이바위, 정상부에 이르면 뾰족한 메부리바위가 있으며 삿갓모양의 삿갓바위가 인왕산 정상이다. 그 외에 치마바위, 해골바위, 기차바위, 부처님바위 등이 있어요.

봄에는 진달래가 만발하고 곳곳에 약수와 누대(樓臺)가 있었어요.

경치가 아름다워 이를 배경으로 한 산수화가 많은데, 특히 정선(鄭敾)의 《인왕제색도(仁王霽色圖)》와 강희언(姜熙彦)의 《인왕산도(仁王山圖)》 널리 알려져 있지요.

청와대를 경호하는 군사적인 이유로 1968년 1월 21일 출입이 통제되었다가 1993년 3월 25일 정오부터 개방되었어요. 지금도 군인들이 경계 근무를 서고 있는 곳이지요.

♣ 경복궁 서측 한옥마을(상촌 上村, 우대)

경복궁 서측 한옥마을(상촌 上村, 우대)

인왕산과 경복궁 사이, 일제강점기에 건축된 도시형 한옥이 다수 남아 있는 마을이다. 조선 후기에는 상촌(上村), 우대 등으로 불렸다. 산세가 수려하고 물이 맑아 왕족, 고관대작의 집과 별장도 도처에 있었지만, 주로 말단관리인 경아전(京衙前)들이 많이 살았다. 상촌인이라는 말은 경아전(京衙前)과 동의어였다. 조선 말기에는 중인 지식인들의 시회(詩會) 장소로 자주 이용되어 여항(閭巷) 문학의 중심지 구실을 하였다. 근대 이후에는 시인 이상과 윤동주 · 화가 노천명 · 이중섭 · 천경자 · 이상범 등이 이 일대에 거주하며 작품 활동을 하였다.

♣ 인왕산 순성길

인왕산 순성길

해발 338m인 인왕산은 큰 화강암 덩어리들로 이루어진 바위산으로 정상에 가까울수록 험준하다. 이런 지형적 특성 때문에 경사가 급한 곳에서는 자연 암반이 성벽 역할을 대신하기도 한다. 큰 바위들과 어우러져 끊어질 듯 이어진 성벽은 한양도성의 빼어난 아름다움을 드러낸다. 인왕산 정상 가까운 곳에는 무악재와 안산(무악) 방향으로 길게 돌출된 곳이 있는데 이런 지형을 활용하여 곡성(曲城)을 쌓았다. 곡성이란 주변을 관찰하기 좋은 전략적 요충지에 성벽을 지형에 따라 길고 두글게 내밀어 쌓은 성을 말한다. 인왕산 곡성은 현재에도 군사시설로 이용되고 있어 일반인은 출입할 수 없다.

♣ 축성 시기별 축성 방법의 차이를 확인할 수 있는 곳

인왕산 구간에서도 시기별 축성 방법의 차이를 확인할 수 있는 곳이 있어요. 정상에서 치마바위를 지나면 탕춘대성 갈림길이 나와요. 이곳부터는 성 안팎으로 길이 나 있어요. 암문을 통해 나가서 성 바깥 길을 걸으며 성돌의 모습을 눈여겨보세요. 태조·세종·숙종·순조, 그리고 그 이후에 쌓은 성돌이 공존하는 구간이 꽤 길게 이어져요.

위 왼쪽 사진에서 멀리 보이는 산이 백악산이고 뒷편에 인왕산 정상이 있지요.

♣ 윤동주 시인의 언덕과 윤동주 문학관

윤동주 시인의 언덕과 윤동주 문학관

윤동주 시인의 문학정신을 기리기 위해 조성한 공원. 인왕산 자락 서쪽 끝, 창의문 부근에 있다. 윤동주는 연희전문학교 재학 시절 종로구 누상동에서 하숙했는데, 그가 이 일대를 거닐며 시상(詩想)을 가다듬었을 것으로 보아 이 자리에 윤동주 시인의 언덕을 조성하였다. 언덕 위에 그의 대표작 ‘서시’를 새긴 커다란 시비가 있으며, 가까이에 윤동주문학관도 있다.

* 윤동주 문학관 관람 시간 : 10:00~18:00 매주 월요일, 명절연휴(시정, 구정, 추석) 휴무

♣ 최규식 동상/청계천 발원지

*최규식 동상: 창의문 앞 길가에 1·21 사태로 순직한 최규식 동상이 있어요. 1968년 1월 21일 북한의 특수부대 소속 31명이 청와대를 기습하기 위해 서울에 침투하였지요. 당시 종로경찰서장이던 최규식 총경은 북한군과 교전 중 창의문에서 순직하였어요. 이 사건 이후 백악과 인왕산에는 일반인의 출입이 통제되었는데, 1994년에는 인왕산이, 2007년에는 백악이 각각 다시 개방되었어요.

<사진 출처: 위키피디아>

*청계천 발원지 표석 : ‘이곳에서 북동쪽 북악산 정상에서 약 150미터 지점에 항상 물이 흘러나오고 있는 약수가 있으므로 이를 청계천 발원지로 정하였다’고 적혀있어요.

아래에 있는 '청계천 발원지 찾았다'는 동아일보 신문 기사를 확인해 보세요.

♣ 창의문(彰義門)

창의문(彰義門), <사적 제149호>

창의문(彰義門)은 돈의문과 숙정문 사이에 있는 한양도성 4소문 중 하나로, 서북쪽을 지키는 문이고, 북문, 자하문으로도 불러요.

북한과 양주 방면의 교통로였으나 1416년(태종 16) 풍수지리설을 주장하는 자들이 이 곳의 통행이 왕조에 불리하다 하여 문을 닫은 채 일반인의 통행이 금지되었다가 1506년(중종 1)에 다시 열어놓았어요.

1623년 인조반정* 때 능양군(인조)을 비롯한 의군들이 이 문을 부수고 궁 안에 들어가 반정에 성공한 곳이기도 해요. 창의문 문루에 오르면 서쪽에 현판이 하나 걸려 있는데, 인조반정에 참여한 공신들의 이름이 새겨져 있어요.

< * 인조반정은 광해군을 몰아내고 인조가 임금이 된 사건이에요.>

<전해오는 이야기>

대개 성문은 방향에 따라 청룡, 백호, 주작, 현무가 그려져 있거나 거북, 봉황, 기린, 용이 그려져 있어요. 이것에 따르면 북소문인 창의문에는 봉황이 그려져야 하는데, 실제로는 닭이 그려져 있어요.

인왕산에서 내려오는 산세가 흡사 지네를 닮아 지네의 독기가 문을 넘어 궁궐에 이른다 하여, 홍예문 천장에는 지네의 천적인 닭을 닮은 봉황을 그렸다고 해요.

평시에는 문을 닫아 두었다고 해요. 다만 '군사들에게는 개방하라'는 세종의 명에 따라 강무에 참여하는 군사에 한하여 통행이 허용되었고 사냥하러 나가는 왕과 왕실 종친들만이 은밀하게 이용하는 비밀의 문이 되었지요. 국가적인 공역(工役)을 수행할 때와 같이 긴요한 경우에만 성문을 열었다고 해요.