한양도성 쌓기

♣ 한양도성을 어떻게 쌓았을까요?

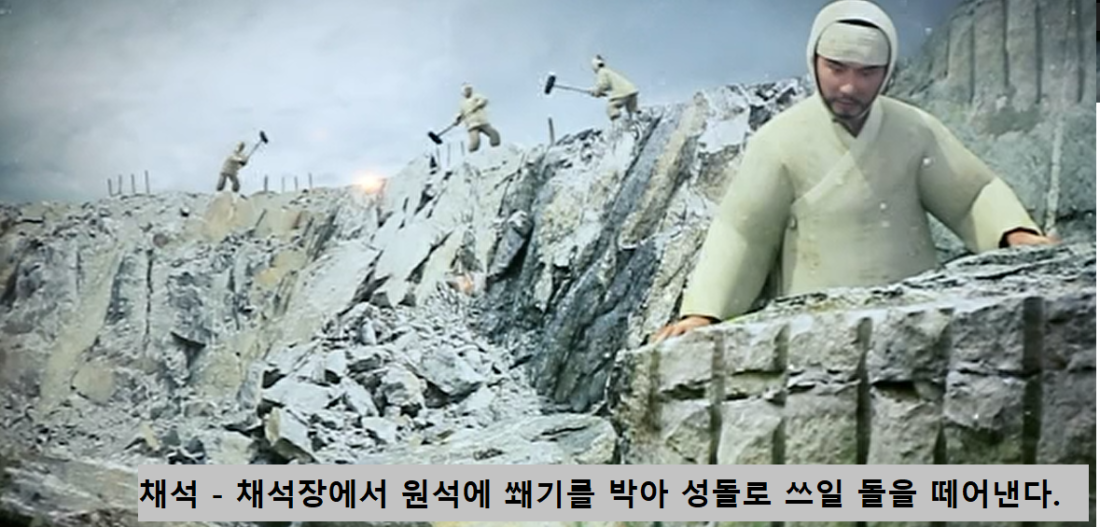

1. 채석 - 채석장에서 원석에 쐐기를 박아 성돌로 쓰일 돌을 떼어냅니다.

2. 운반 - 떼어낸 돌을 여러 사람이 힘을 합쳐 수레가 있는 곳으로 옮기고, 소가 끄는 수레로 운반을 합니다.

3. 치석 - 채석장에서 운반되어온 돌을 공사 현장에서 정과 망치를 이용하여 성을 쌓기에 적당한 모양과 크기로 가공하지요. 성돌의 내면은 뒷채움돌과 견고하게 물려 있을 수 있도록 길고 거칠게 다듬어요.

4. 터파기 - 성벽을 쌓을 곳의 기초를 만들기 위해 땅을 파요.

5. 터 다지기 - 땅을 깊게 파서 지반을 정리하고 필요할 경우 말뚝을 박거나 잡석을 깔아 기초를 단단히 해요.

6. 지댓돌 놓기 - 성돌을 쌓기 전에 가장 바깥쪽에 지대석을 놓아요.

7. 성돌쌓기 - 지대석 위로 적당한 크기로 다듬은 성돌로 석축을 쌓아 올려요.

8. 뒷채움 및 다지기 - 석축의 뒤는 잡석과 흙으로 단단하게 뒷채움을 하고 다져줘요.

9. 여장 쌓기 및 속채움 - 근총안, 원총안, 타구 등의 위치를 잡아 체성 위에 있는 낮은 담장을 쌓고 속을 채워요.

10. 옥개석 쌓기 - 여장 위에 올려진 지붕돌로 빗물이 채성으로 흘러드는 것을 막기 위해 옥개석을 쌓아요.

11. 여장 회바름 - 여장의 틈새를 막기 위해 회를 발라요.

☞ 성벽의 구조와 이름, 역할

• 성벽은 크게 몸체 부분을 이루는 체성과 그 위에 올려져 있는 낮은 담장인 여장으로 구분해요.

• 특별한 시설로 곡장과 치성, 성문과 문루, 옹성, 암문, 수문 등이 있어요.

• 체성: 성벽의 근본인 몸통을 이루는 부분이지요.

• 여장: 성가퀴 혹은 성첩이라고도 해요. 체성 위에 올려진 낮은 담장으로 아군의 몸을 숨긴 채 적을 총이나 화포로 공격할 수 있는 시설이지요. 하나의 여장을 ‘1타’라고 하며 1타에는 총안이 3개 있는데 가까운 곳을 쏘는 근총안이 가운데 있고 먼 곳을 쏘는 원총안이 양 옆에 있어요.

• 타구: 여장과 여장 사이의 뚫린 공간이에요. 좌우로 다가오는 적에게 화살을 쏘기 위해 만들어 놓았지요.

• 총안: 여장에 뚫어 놓은 구멍이에요. 각 여장마다 3개씩 만들었고, 가운데 것이 근총안, 양 옆 두 개는 원총안이에요. 근총안은 가까이 다가온 적을 쏘기 위해 아래쪽으로 경사지게 뚫어 놓았고, 원총안은 멀리 있는 적에게 총을 쏘기 위해 평평하게 만들어 놓았어요.

• 옥개석: 여장 위에 성벽을 보호하기 위해 올려진 지붕돌이에요. 빗물이 체성으로 흘러드는 것을 방지하기 위해 가운데가 높고 양옆으로 경사지게 다듬었고, 유사 시 지붕돌을 밀어 성 위로 올라오는 적병을 떨어뜨리지요.

• 암문: 비밀리에 군사를 이동하거나 군수물자 조달을 위해 만든 작은 문이에요. 평소에는 돌로 막아 두었다가 전시에만 사용하는 비밀 통로이지요. 현재 서울 한양도성에는 모두 여덟 곳의 암문이 있어요.

☞ 성문의 구조와 이름, 역할

• 성문: 안팎의 자유로운 왕래를 위해 설치한 문이에요.

• 문루: 체성 부분의 홍예문 위에 올려 지은 누각을 말해요.

• 옹성: 성문을 효과적으로 방어하기 위한 시설로 밖에서 보이지 않도록 반원 모양으로 성문을 에워싼 성이지요. 서울 한양도성에는 유일하게 흥인지문에 설치돼 있어요. 흥인지문은 도성의 동쪽이 지대가 낮고 방어하기에 허술하여, 성문을 이중으로 보호하기위한 목적으로 바깥쪽으로 옹성을 설치했어요.

• 서울 한양도성의 성문에는 사대문과 사소문이 있고 한때 숭례문과 광희문 사이에 남소문을 건립해 서울 한양도성 성문이 아홉 개였던 적도 있었지요.

• 곡장(곡성): 성곽 일부를 밖으로 돌출시켜 굽어지게 쌓은 성을 말해요. 서울 한양도성의 곡장은 북악산(백악산)과 인왕산 구간 두 곳에서 볼 수 있어요. 인왕산 정상부분에서 서쪽으로 돌출된 능선과, 백악과 응봉 사이에 북쪽으로 돌출된 능선에 각각 곡성을 두어 방어 기능을 보강하였지요.

• 치성: 성곽의 일부를 밖으로 돌출시켜 각이 지도록 쌓은 성을 말해요. 서울 한양도성의 치성은 동대문역사문화공원에 일부 복원돼 있어요. 도성안의 물줄기가 흘러나가는 흥인지문과 광희문의 성벽의 일부를 돌출시켜 장방형 형태로 치성을 설치하였어요. 실록기록과 옛 지도를 보면 5개의 치성을 설치하였는데, 현재 1개의 치성이 발굴되어 보존되어있어요.

• 봉수대는 1394년(태조3년)에 설치되어 1422년(세종 4년)에 각 도의 봉수대 시설을 정비하기 시작하여 1438년(세종 20년)에 완비하였어요. 밤에는 불을 피우고 낮에는 연기를 피워서 전하는 통신수단으로 1894년까지 지속되었지요. 매일 전국으로부터 송신되는 신호를 최종적으로 목멱산 봉수대에서 수신하여 궁궐로 전송하였어요. 서울 한양도성에는 목멱산에 총 5개소의 봉수대가 있었는데, 현재 3봉수대로 알려져 있는 1개소만이 복원 되어있어요.

☞ 수문의 구조와 이름

• 수문: 성과 하천이 만나는 곳에 물이 흐를 수 있도록 설치한 홍예문을 수문이라 해요.

• 오간수문: 5칸의 수문으로 흥인지문 옆 청계천에 오간수문이 있었지요.

• 이간수문: 남산의 물이 흘러내리던 곳에는 이간수문이 있었어요.

• 현재 오간수문은 원래 자리에서 조금 비껴서 1/2 크기 의 모형으로 남아 있고, 이간수문은 동대문역사문화공원에 복원돼 있어요.

♣ 한양도성을 쌓은 사람들은 누구일까요?

조선 시대에서 양인은 국가에 조세와 공물, 요역을 바쳐야 했어요. 양인은 사대부와 천민을 제외한 자유민으로서 국가는 이들의 노동력에 의존해 유지되었지요.

조세는 수확한 농산물의 일부를 바치는 것이지요.

공물은 지역 특산물을 바치는 것이고요.

요역은 노동력을 직접 제공하는 것이에요. 요역 중 대표적인 것이 나라를 지키는 군역이었지만, 길을 닦는 치도역, 성을 쌓는 축성역 등도 종종 부과되었어요.

한양도성 축성은 전국의 양인들에 대한 중앙정부의 통제력을 점검하는 계기이기도 했어요.

1396년(태조 5년)1월 9일 한양도성 공사가 시작되었어요. 도성 공사에는 1차에 함경남도 함흥 이남, 강원도, 경상도, 전라도, 평안도 지역의 백성들이 참여했어요. 1차에 118,070명, 2차에 79,400명 동원되었어요. 경기, 충청, 황해도 백성들은 궁궐을 맡았어요. 당시 한양에 사는 사람들이 약 5만명이었다고 하니 많은 백성들이 동원된 것이지요.

놀아운 것은 1, 2차 공사 기간이 49일밖에 안된다는 거예요. 농한기(농사일이 바쁘지 아니하여 겨를이 많은 때를 말함)에 공사를 마쳐야 했기 때문이에요. 이렇게 급하게 공사를 하다보니 부실공사의 원인이 되었겠지요.

1422년(세종 4)에는 전국에서 322,460명의 양인과 2,211명의 공장(기술자)을 동원하였어요.

1704년(숙종 30) 이후의 도성 수축공사는 도성 내외 군문의 병사들과 임금을 주고 일을 하는 노동자들에게 시켰어요.

☞ 도성 공사장에서 인부가 도망치면?

도성 공사 현장에서 인부가 도망치는 경우 체포하여 곤장 100대를 때리고, 재범 시에는 참형에 처했어요.

☞ 공사장에서 인부가 집단 이탈하면?

도성 공사 현장에서 인부가 집단으로 도망치는 경우 추적 체포 후 서울로 압송하고 군법에 따라 처벌을 하였어요.

☞ 공사장에서 인부가 6명 이상 죽으면?

도성 공사 현장에서 인부가 6명 이상 사망할 경우 담당 구역의 수령에게 곤장 50대를 때리고 원직으로 복귀를 하게 했어요.

☞ 공사장에서 인부가 16명 이상 죽으면?

도성 공사 현장에서 인부가 16명 이상 사망할 경우 담당 구역의 수령에게 곤장 60대를 때리고 관직을 박탈했어요.

♣ 각자성석이 뭐예요?

각자성석(刻字城石)은 글자가 새겨진 성곽의 돌을 말해요.

한양도성 쌓으면서 당시 천자문의 글자로 각 지역마다 구간을 나눠 공사하게 하였으며, 그러한 구간 표시를 도성의 돌에 새겨 놓은 것이에요.

1422년(세종 4년)에 성을 보수할 때에는, 태조 때 설정했던 천자문 구간을, 각 도별로 새로이 나누어 할당하였어요.

숙종 때와 그 이후에는 성곽 보수 담당자의 이름을 중심으로 각자성석이 새겨졌어요. 흥인지문 옆 낙산 성돌에는 '훈국(訓局) 책응겸독(策應兼督) 역장십인(役將十人)'이라는 각자가 있어요. '훈련도감에서 성곽 보수 공사를 하는데 서로 도우면서 책임을 다하되, 감독관이 10명이다'라는 뜻이지요.

각자성석은 공사를 하는데 책임을 다하도록 하는 역할을 하는 거였어요.

백악구간에는 순조 때의 각자성석이, 북악산 청운대(靑雲臺, 293m)를 지나는 성곽의 여장에는 ‘가경구년 갑자 십월일 패장 오재민 감관 이동한 변수 용성휘(嘉慶九年 甲子 十月日 牌將 吳再敏 監官 李東翰 邊首 龍聖輝)’라고 새겨진 각자가 있어요.

낙산구간에는 흥인지문 앞의 각자성석이 잘 알려져 있지요. ‘훈국 책응겸독역장 십인 사 한필영 일패장 절충 성세각 이패장 절충 김수선 삼패장 사과 유제한 석수도변수 오유선 일패변수 양산호 이패변수 황승선 삼패변수 김정립 강희사십오년사월일개축(訓局 策應兼督役將 十人 使 韓弼榮 一牌將 折衝 成世珏 二牌將 折衝 金守善 三牌將 司果 劉濟漢 石手都邊首 吳有善 一牌邊首 梁山昊 二牌邊首 黃承善 三牌邊首 金廷立 康熙四十五年四月日改築)’이라고 흥인지문과 마주본 면에 새겨져 있어요.

남산구간에는 각자성석이 잘 드러나 있어요. 해진시면(海珍始面), 함안시면(咸安始面), 생자육백척(生字六百尺), 의령시면(宜寧始面), 경산시면(慶山始面), 연일시면(延日始面), 흥해시면(興海始面), 순흥시면(順興始面), 하양시면(河陽始面), 기장시면(機張始面), 울산시면(蔚山始面), 수자육백척(水字六百尺), 예천시면(醴泉始面), 곤자육백척(崑字六百尺), 성주시면(星州始面), 선산시면(善山始面), 검자육백척(劍字六百尺), 강자육백척(崗字六百尺), 경주시(慶州始) 각자가 있어요.

☞ 왜 성돌에 글자를 새겼을까요?

♣ 성벽 쌓기의 발전

1. 태조 시대 (1390년대)

1395년(태조 4년) 도성축조도감(都城築造都監)을 설치하고, 산지는 석성, 평지는 토성으로 쌓았어요. 1396년 1월과 8월, 두 차례 공사를 통해 축성을 마무리하였지요.

산지 구간에 쌓은 석성의 경우 편마암과 화강암이 주로 사용되었는데, 자연석에 가까운 돌을 거칠게 다듬어 사용하여 막쌓기(허튼층 쌓기) 하였어요. 따라서 줄눈이 일정하지 않으며 석재 사이에 틈이 많고 커서 작은 돌을 이용하여 틈을 메웠어요.

2. 세종 시대 (1420년대)

1421년(세종 3년) 에 도성수축도감(都城修築都監)을 설치하고, 1422년 1월 토성 부분을 석성으로 개축하는 등 대대적으로 고쳐쌓았어요.

성벽의 가장 바깥쪽을 이루는 성돌은 크기와 상관없이 방형으로 다듬어 사용하였어요. 아랫부분은 비교적 큰 돌을 쌓고 위쪽으로 갈수록 작은 돌을 쌓아 최대한 가로줄눈을 맞춰 빈틈없이 쌓았지요.

전국에서 322,400명의 민정을 동원하여 평지의 토성을 전부 석성으로 개축하고 성벽높이를 보강, 여장도 완비하였어요. 개천이 빠져나가는 부분도 수문(水門)을 2간 더 설치하였다. 성벽의 중앙부가 밖으로 약간 튀어나왔어요.

3. 숙종 시대 (1700년대 초)

임진왜란과 병자호란을 겪으면서 성벽 곳곳이 부서졌어요. 1704년(숙종 30년)에 시작하여 숙종 37년(1711)에 대규모의 도성수축공사가 마무리되었어요. 숙종은 북한산성과 탕춘대성 등을 새로 쌓았어요. 백성은 동원하지 않고 군사들에게 성을 쌓게 했는데, 무려 8년이나 걸렸어요.

무너진 구간을 여러 차례 걸쳐 새로 쌓았지요. 성돌의 크기가 대체로 규격화되어 가로*세로 40~45cm 내외의 거의 정확한 정방형 형태이지요. 가로 줄눈을 맞춰 견고하게 쌓았고, 지형의 경사도 상관없이 줄눈은 수평이 되도록 맞췄어요.

4. 순조 시대 (1800년대)

숙종 대의 축조방식을 계승했고, 성돌의 크기는 50~60cm 가량의 정방형 돌을 정교하게 다듬어 쌓아올렸어요. 각자성석이 성 안쪽 여장에 있어요.

♣ 한양도성의 관리

1422년(세종 4년)에 성문도감을 설치하여 성벽의 이상 유무를 살펴 보고하고 무너진 부분을 개축하는 일을 하였어요.

1426년(세종 8년) 2월에, 서울에 큰 불이 나서 관아와 주변 행랑 106칸과 민가 2,170호가 불어 탔고 30명이나 사망했는데, 타 죽어 재가 된 사람은 아예 사망자 숫자에 포함시키지도 않았어요, 이에 도성 안 화재 발생 시를 대비하기 위해 금화도감을 설치하였고, 도성 내 병력을 신속히 동원할 수 있도록 했어요.

그런데, 성문을 지키거나 화재를 진압하는 일은 모두 병사들이 담당했기 때문에 성문도감과 금화도감을 합쳐 수성금화도감으로 고쳤어요.

수성금화도감 병사들은 숭례문과 흥인지문 문루에서 성벽과 화재를 두루 감시하였어요.

그러나 수성금화도감은 1460년(세조6년) 5월에 폐지되어 성곽 수리는 공조에서, 화재 감시는 한성부에서 하다가 1481년(성종 12년)에 수성금화사를 만들었요.

임진왜란 이후에는 도성 방어를 목적으로 설치된 금위영, 훈련도감, 어영청의 삼군문이 순찰, 경비, 수리, 개축 등 도성에 관한 업무를 맡았으며, 1745년(영조 21년)에는 '수성절목'을 반포하여 삼군문의 관할 구역을 확정하였어요.

성문을 여닫는 일은 각 문을 지키는 수문군이 맡았어요. 조선 초기에는 숭례문, 흥인지문, 돈의문, 혜화문은 오위 소속의 호군이 맡고, 나머지 문들은 사직 이하 무관들이 보병을 거느리고 지켰으나, 임진왜란 이후에는 삼군문에서 맡았어요.

도둑과 화재를 방지하고, 성문의 개폐 상태와 수문군의 수직 여부를 살피며, 시설물의 이상 유무를 확인하기 위해 궁궐과 도성 둘레를 순찰하는 것을 '순라(巡邏)라고 했어요. '술래잡기' 놀이는 '순라군 놀이'에서 유래했다고 해요.

조선 시대 도성 및 궁궐의 문을 지키던 관원을 '수문장'이라고 불렀어요. 이들은 성문을 열고 닫았으며 성문을 이용하는 사람들을 검사하고 단속했어요. 수문장들은 밤낮없이 순서에 따라 돌아가면서 문을 지켰어요. 보통 20명 정도의 수문장이 있었는데, 임진왜란 때부터는 수문장의 숫자가 400명으로 늘어났다고 해요.