조선의 도읍지 한양

♣ 한양이 조선의 도읍지가 된 사연을 재미있는 이야기로 알아볼까요?

♣ 이야기 속으로

– 새로운 나라, 이름을 ‘조선’으로 하다.

이성계는 위화도 회군 후 약 4년 뒤 완전하게 권력을 잡았지만, 처음에는 ‘고려’라는 이름을 그대로 사용했어요. 그러나 새 나라인 만큼 새 이름이 필요하다는 것을 생각했어요.

이성계와 신진 사대부들은 ‘조선’과 ‘화령’ 두 이름* 중 어느 것으로 할 것인지 명나라에게 정해달라고 요청했어요.

< * '조선'이라는 이름은 고조선의 정신을 이어받은 후계자라는 자부심을 드러내고, 정통성을 얻기 위해 지은 이름이었어요. 또 다른 이름 후보 '화령'은 이성계의 고향 함경도 영흥의 옛 이름이었어요.>

명나라는 새 나라의 이름을 ‘조선’으로 정할 수밖에 없었어요. 왜냐하면 ‘화령’은 원나라(몽골 제국)의 수도를 가리키는 말이라서 명나라가 선택하기 힘든 이름이었을 것이에요.

그런데, 왜 명나라에게 우리나라의 이름을 정해달라고 했는지 궁금하다고요?

중국 땅에 새로 세워진 명나라와 잘 지내고 싶었기 때문에 새 나라를 잘 봐 달라고 부탁한 것이지요.

지금 생각해보니, 이것은 참 부끄러운 일이었던 것 같군요? 우리나라의 새 이름을 우리가 정하지 않고 명나라에게 정해달라고 부탁했으니까 말이에요. 여러분 생각은 어떠한가요?

그런데, 여기에서 ‘조선’이라는 나라 이름이 결정되는 과정을 잘 보았으면 해요. 조정에서는 이미 국호(나라 이름)를 ‘조선’이라 정해 놓고 안 될 게 뻔한 ‘화령’을 끼워 넣어 생색을 낸 것은 아닐까요? 당시 명나라는 우리 조선보다 힘이 매우 센 나라였으니까, 명나라에게 예의를 갖추면서도 실속을 챙긴 것 아닐까요?

☞ 이성계가 왕이 되고 나서 새로운 나라의 이름을 결정할 때 매우 심각하게 고민을 했어요? 여러분이 태어났을 때 부모님께서 여러분의 이름을 짓는 것도 매우 신중하였던 것처럼 말이에요. 왜 이성계는 나라 이름을 짓는 것을 심각하게 고민을 했을까요? 여러분이 이성계라면 어떻게 했을 것 같아요?

♣ 이야기 속으로

– 조선의 왕 이성계, 한양으로 도읍지를 옮기다.

이성계는 고려 공양왕으로부터 왕위를 이어받은 후 고려의 수도였던 ‘개경’으로부터 도읍지를 옮기고자 했어요. ‘고려’의 멸망을 아쉬워하는 백성들이 많았고 그런 ‘고려’의 그림자를 하루라도 빨리 벗어나 새로운 나라 ‘조선’으로 우뚝 세우고자 했기 때문이었어요.

“조선의 도읍지로 좋은 곳을 찾아 보고하시오.”

이성계의 명령에 신하들은 조선의 도읍지를 찾기 시작했어요.

도읍 후보지로 계룡산(신도안), 한양·무악·선점·송림·도라산·적성(파주) 등 다양한 곳이 보고되었어요,

조선 태조 이성계는 대부분의 장소를 친히 가서 살펴봤는데, 처음에는 계룡산(신도안)을 새로운 도읍지로 정하고 공사를 진행시켰어요.

그러자 이방원(이후 조선의 태종왕)의 사람인 하륜이 상소를 올려 공사 중지를 건의해요.

“도읍은 마땅히 나라의 중앙에 있어야 될 것인데, 계룡산은 지대가 남쪽에 치우쳐서 동면(국토의 동쪽 끝), 서면(국토의 서족 끝), 북면(국토의 북쪽 끝)과는 서로 멀리 떨어져 있습니다. 또 제가 일찍이 풍수 관계의 여러 서적을 공부했는데 계룡산의 땅은 도읍을 건설하기에는 적당하지 못합니다. 무악으로 천도해야 합니다.”

이에 태조 이성계는 1393년 12월 11일 공사를 중지시켰어요.

이후 도읍지는 한양과 무악 그리고 개성으로 다시 좁혀졌고, 새로운 도읍으로 선정된 곳은 바로 한양(지금의 서울)이었지요.

한양이 도읍이 된 데는 풍수지리설*에 뛰어났던 무학 대사의 공이 컸어요. 무학대사는 조선 태조 이성계와는 아주 절친한 사이였어요. 한양이 조선의 도읍지가 된 무학대사의 이야기를 더 들어볼까요?

< *풍수지리란 땅, 물, 산의 형세가 인간의 운이나 재산 등에 영향을 준다고 주장하는 사상이에요.>

☞ 천도(도읍지를 옮기는 것)에 대한 찬반 의견이 있을 수 있습니다. 천도에 대해 어떻게 생각하십니까?

☞ 이성계가 조선의 새 도읍지를 결정할 때 여러 곳을 돌아보며 고민을 많이 했어요.여러분이 이성계였다면 조선의 새 도읍지를 어디로 결정했을까요?

♣ 이야기 속으로 - 무학대사 이야기

태조 이성계의 명령을 받은 무학대사는 예로부터 신령스런 산으로 알려진 계롱산을 목표로 출발했지만 계룡산 일대를 돌아보았어요. 계룡산(신도안)은 도읍지로 손색이 없었으나 우선은 시기가 도래하지 않았음을 알고 발길을 북쪽으로 돌렸어요.

과천에 이른 무학대사는 멀리는 청계산이 병풍처럼 둘러 있고 그 맞은편에는 관악산이 떡 버티고 있어 그야말로 태평성대를 구가할 만한 도읍지라 생각했어요. 그러나 과천에는 도읍지의 젖줄이라고 할 만한 강이 없었어요.

‘아니야, 여긴 도읍지로서는 부적당해. 우선 큰 강이 없지 않은가? 하지만 중소도시로서는 나무랄 데가 없구나.’

그는 발길을 돌려 매봉산 쪽으로 틀었어요. 야트막한 산을 넘으니 거기 봉은사가 있었는데, 이미 날이 저물었으므로 그곳에서 하룻밤을 지낸 무학대사는 이튿날 아침 일찍 절에서 나왔어요.

넓은 들판을 가로질러 뚝섬 나루에 오니 배가 한 척 기다리고 있었어요. 한강을 건넌 무학대사는 넓게 펼쳐진 들을 바라보며 '여기야말로 새로운 도읍지로구나'하고 생각이 들었어요. 흐뭇한 마음으로 좀더 지세를 살펴보고 있는데, 뜻밖에도 한 노인이 밭에서 소를 몰고 있었어요. 그 노인이 소를 몰며 말했어요.

"허, 이놈의 소. 미련하기가 무학보다도 심하구나. 어찌하여 곧은 길을 가려 하지 않고 자꾸 돌아서만 가려 하느냐?“

무학대사는 자신의 귀를 의심했어요. '무학이라고? 그럼 나를 두고 일컫는 말인가? 아니 그럴 리가 없어. 저 노인이 나를 알 턱이 없는데. 하여간 물어나 볼까?' 무학대사는 노인이 있는 곳으로 잽싸게 발걸음을 옮겼어요.

"실례합니다만, 노인장께서 방금 소에게 뭐라고 말씀하셨습니까?“

노인이 힐끗 돌아보며 말했어요.

"왜 그러슈?“

그의 대답은 무뚝뚝했지요. 무 토막 자른 것 같은 그의 반문을 받아 무학대사는 주저주저하면서 말했어요.

”저... “무학 어쩌고..” 하신 것 같은데 사실인지요?”

노인이 또 무뚝뚝하게 답했어요.

“이놈의 소가 미련하기가 무학보다도 더하다고 했소. 왜 더 알고 싶소?”

“예, 그게 무슨 뜻인지?”

노인이 말했어요.

“내가 요즘 듣기로는 무학이라는 작자가 새 도읍지를 찾아다닌다고 하던데 좋은 곳은 다 놓아두고 엉뚱한 데만 찾아다니니 이 어찌 미련하고 한심한 일이 아니겠소.”

무학은 노인이 보통사람이 아니라고 생각했어요. 그는 노인에게 공손히 합장하고 말했어요.

“소승이 바로 그 미련한 무학입니다. 제 소견으로는 이곳이 새 도읍지로 적격이라고 생각했는데, 노인장께서 소승에게 한 수 가르쳐 주십시오.”

노인이 그제서야 밭에서 나와 말했어요.

“스님이 무학이라고 했소?”

“예, 그렇습니다. 소승이 무학입니다.”

“이거 초면에 실례가 많았소.”

“아닙니다. 원 천만의 말씀을. 하옵고, 노인장꼐서 천년대계를 위해 새로운 도읍지가 있으면 소승에게 일러 주십시오.”

노인은 채찍을 들어 서북쪽을 가리키면서 말했다.

“여기서 10리를 더 가서 지형을 살펴보도록 하시오. 아마 마음에 드실 것입니다. 자, 그럼, 난 이만 실례하겠소.”

무학대사가 정중히 허리를 굽히며 노인에게 인사했어요.

“참으로 감사합니다. 나무관세음보살.”

그리고 고개를 들어보니 노인도 소도 온데간데없이 사라져 버렸지 워예요. 참으로 알 수 없는 일이라 생각하며 고개를 갸우뚱한 무학대사는 노인이 가르쳐 준 대로 서북쪽으로 10리를 걸었어요. 그렇게 해서 당도한 곳이 바로 경복궁 자리였습니다.

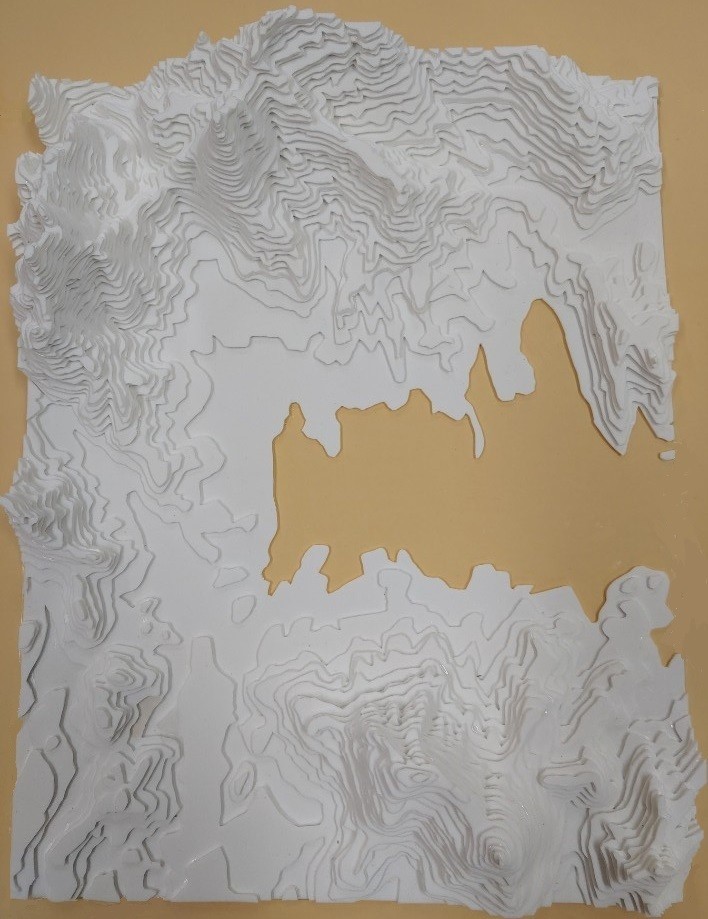

* 한양도성 모형 *

무학대사는 그 자리에서 얼어붙고 말았어요. 주변의 경관도 경관이려니와 지세가 너무나 새롭게 뻗어 나가고 있었지요. 삼각산을 주봉으로 하여 남산이 안산으로 알맞게 자리했으며 인왕산이 한 녘에서 기운을 북돋아 주고 있었어요. 그는 너무 기뻤어요.

“으음! 과연 명당이로다.”

무학은 자신도 모르게 냅다 소리를 질렀어요. 그 소리는 아주 멀리멀리 퍼져 나갔다가는 여운을 남기면서 되돌아왔어요.

무학의 발길은 가벼워졌어요. 그는 삼각산 인수봉에 올라갔어요. 거기는 한 노승이 5백 나한*에게 예배하는 형국을 띤 자리였어요.

< *불교에서 최고의 깨달음을 이루었고 매우 덕이 높은 성자로 추앙받는 500명의 불교 수행자를 500나한이라고 해요.>

‘그래, 이 인수봉을 안으로 넣고 성을 쌓으면 불교도 오랫동안 민중들 속에서 제 구실을 다할 것이로다.’

무학은 그 다음 인왕산에 올랐어요. 그 산에 올라 삼각산 자락을 내려다보니, 참으로 명당 중에 명당이라, 자신이 처음 당도했던 그곳이었어요.

그는 남산으로 올랐어요. 북쪽으로는 아늑한 지세가 자리하고 있었고 남쪽으로 한강이 유유히 흐르고 있는데, 한강 이남으로 넓은 들판이 한눈에 보아도 도읍지의 백성들을 먹여 살리고도 남을 듯 싶었어요. 그리고 그 너머로 자신이 지나온 청계산이 아련히 보였고, 과천 쪽으로는 관악산이 우뚝 서 있었지요. 그는 관악산을 보면서 일말의 불안감을 감출 수가 없었어요. 관악산은 화산으로서 그 산을 잘 달래지 않으면 아무리 남산이 중간에서 기후 조절을 잘 해 준다 하더라도 궁궐에 불이 자주 일어날 형국이었어요. 그러나 방도가 없는 것은 아니었지요. 미리 예방을 하면 괜찮을 듯했어요.

무학은 한양을 도읍지로 선택한 데 대한 무한한 기쁨을 감추지 못하며 송도로 향했어요.

‘어서 가서 태조에게 이 소식을 알려 드려야 한다.’

그의 걸음은 유달리 가벼웠고 또 빨랐어요. 어느새 서대문 자리를 지나 고갯마루에 올라섰어요. 그는 잠시 지나온 곳을 되돌아볼 겸 고개에 바랑을 벗어 놓고 쉬다가 또 하나의 명당을 발견했어요.

‘여기다 절을 지으면 불교가 오랫동안 지속되리라.’

이 재가 무학대사가 사찰 명당자리로 잡았던 곳이라 하여 무학재로 불리다가 무악재로 불리게 된 곳이에요.

송도에 도착한 무학대사는 태조에게 그 동안 보고 듣고 느낀 점들을 상세히 보고했어요.

태조도 크게 기뻐하며 천도를 서두르기 시작했습니다.

궁궐을 짓고 도성을 쌓으면서 새로운 역사는 시작되었어요. 그런데 문제가 생겼어요. 그것은 도성을 어디에다 쌓느냐는 것이었지요.

무학대사는 인수봉 밖으로 쌓아야 한다고 했고 조정의 개국공신들은 인수봉 안으로 쌓아야 한다고 했어요. 수에 밀린 무학대사는 홀로 탄식하였어요. 그것은 다름 아니라 무학대사가 불교인이었고 또 인수봉 밖으로 쌓아야 천년대계를 이어 갈 수 있었기 때문이라고 생각했어요. 만약 인수봉 안으로 도성을 쌓을 경우 불교의 억압이 심해지고 천년 도읍지가 5백년밖에 갈 수 없을 것이라 생각하였던 거지요.

하지만 개국 공신들은 모두가 유생들이었어요. 그들은 내심으로는 한양의 땅의 기운이 천년에서 5백 년으로 줄어드는 게 아쉬웠지만, 유교를 부흥시키기 위해서는 인수봉 안으로 쌓아야 한다고 생각했어요.

그러나 불교와 유교의 세 다툼을 드러내놓고 표현할 수는 없었어요. 그것은 유생들이나 무학대사나 모두 같은 생각이었지요. 논쟁은 날이 갈수록 심해졌고 마침내는 무학대사가 질 수 밖에 없었어요. 그러나 거기에는 반드시 수적으로 미약해서가 아니라 그럴만한 이유가 있었어요. 즉, 입장이 난처해진 태조는 천제를 지내어 결정키로 했지요. 날을 잡아 제사를 지낸 다음 날이었어요.

이른 봄이라 밤새 눈이 내렸건만 모두 다 녹아 버리고 축성의 시비가 되가 있는 인수봉 부근에만 선을 그어 놓은 듯 눈이 녹지 않았어요. 선은 분명히 인수봉 안으로 나 있었지요. 정도전 등 개국 공신들은 그것을 빌미로 인수봉 안으로 성을 쌓아야 한다고 주장했고 그것이 통과되었던 것이에요.

무학은 너무나 서럽고 울적하여 홀로 앉아 엉엉 울었어요. 불교의 혜명(지혜의 수명)이 끊긴다는 데 대한 불제자로서의 서러운 감정은 참기 어려웠겠지요. 그래서 그 후로 무학대사가 서러워 울었다 하여 한양을 '서울'이라고 부르게 되었다고도 해요. 또 한 가지 이야기는 성을 쌓을 당시 눈이 선을 긋듯 인수봉을 둘러쌌다는 데서 눈'설(雪')자와 울타리의 '울'자를 따서 '설울'이라 부르다 나중에 '서울'로 바뀌었다고도 해요.

어찌되었든 무학은 자신이 도읍지를 정한 데 대한 뿌듯한 자부심 못지 않게 불교의 명맥을 단절시키게 했다는 자책감으로 너무나 서럽고 서러워 오랜 세월을 울먹이며 지냈다고 해요.

그리고 노인이 무학대사에게 “10리만 더 가라”고 가르쳐 준 곳을 왕십리라 부리게 되었어요. 한편, 그 노인이 풍수지리에 능했다고 하는 도선국사의 후신이라고 하여 왕십리 일부 지역이 도선동으로 불리기도 했다고 해요.

【출처: 월해, 무학대사와 한양, <동봉스님이 풀어쓴 불교설화 中에서>】

이야기 재미있나요?

☞ 위 이야기에 나오는 지명을 네이버 지도에서 찾아볼까요?

조선의 태조 이성계는 최고 의사결정기관인 도평의사사에 한양으로의 천도(천도란 도읍을 옮기는 것을 말함)를 명하였어요.

한양은 신라 말부터 정치적, 사회적 혼란기마다 풍수지리설의 영향으로 주요 도읍지 후보 중 하나였어요, 새로운 조선이 출발하면서도 이러한 풍수지리설의 영향으로 고려의 개성이 지덕(地德)이 이미 다했기 때문에 다른 곳으로 수도를 옮겨야 한다는 것이었지요.

그런데 한양을 도읍지로 선택하게 된 가장 중요한 요인은 한양이 갖추고 있는 인문 지리적 조건이었다고 생각해요. 한양은 산으로 둘러쌓여 있고, 서쪽이 바다요, 남쪽으로는 한강이 흐르고 있어 무엇보다 군사적인 방어에 유리한 지세를 갖추고 있는 군사적인 이점이 있는 곳이었어요.

또 하나의 중요한 이유는 교통의 편리함이에요. 당시는 경제생활의 대부분을 농업에 의존하고 있었지요. 따라서 곡물로 세금을 걷어 수도로 운반해 오는데 육상 교통보다는 수상 교통에 의존해야 했지요. 이 점에서 한강 유역에 위치한 한양은 다른 어떤 곳과도 비교될 수 없는 이점을 갖추고 있었어요.

태조 이성계는 한양에 대해서 이렇게 말을 했지요.

“조운(漕運)하는 배가 통하고 사방이 이수(里數)도 고르니 백성들에게도 편리할 것이다.”

조선 후기의 지리서인 『택리지』에서도 ‘한강변의 강촌들은 모두가 서해의 이점을 이용하여 팔도의 배가 모이는 곳’이라 하여 한강이 서해의 바닷길을 서울까지 이어주는 내륙수로였던 것이지요.

한편, 한양은 외적 방어를 위해서도 유리한 지형을 갖추고 있어요. 한양은 주위가 산으로 둘러싸여 있고 중앙이 평탄한 분지 지형이며, 남쪽으로 한강이 감싸고 흘러 외적을 방어하기에 좋았지요. 한강은 수로로서는 교통로의 역할도 하지만, 육로의 측면에서 보면 육로를 끊는 일종의 장애물이었던 것이지요.

1394년 10월, 드디어 조선왕조는 새 도읍지인 한양으로의 천도를 단행하였어요. 이후 한양은 조선왕조 5백여 년 동안 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 분야의 중심 무대가 되었으며, 조선왕조가 멸망한 이후 오늘에 이르기까지도 그 역할을 지속하고 있습니다.

☞ 한양이 조선의 도읍지가 된 이유가 무엇일까요?

☞ 현재 우리 민족은 남과 북으로 갈라져 있어요. 우리나라가 통일이 되면 도읍지를 어디로 하면 좋을까요?

-

역사e뉴스 - 한양천도

youtube.com

♣ 내사산과 외사산

내사산은 조선시대 한양(서울)을 둘러싸고 있던 4개의 산, 즉 당시 서울 4대문안 4개 산을 가리켜요. 내사산은 북쪽의 백악산(북악산, 342m), 동쪽의 낙타산(125m), 남쪽의 목멱산(남산, 265m), 서쪽의 인왕산(338m)이지요.

외사산은 북쪽의 북한산(836m), 남쪽의 관악산(829m), 동쪽의 용마산(348m), 서쪽의 덕양산(행주, 125m)을 말해요.

내사산은 성벽으로 연결되어 서울 방어의 제1선이라고 하면 외사산을 연결하는 선은 제2선에 해당되지요. 그리고 이런 제1선과 제2선 사이에 한강이 서울시의 동남쪽을 자연호와 같이 흘러 서울의 방어를 더욱 튼튼히하여 주어, 서울이야말로 천연의 요새지라 할 수 있어요. 한양 천도 당시의 학자 권근은 한양을 '하늘이 만들어준 견고한 성지'라 하였지요.

*남산의 봉수대 - 봉수는 횃불과 연기로 급한 소식을 전하던 것이에요. 남산 봉수대는 전국 각지에서 올라오는 봉수의 소식이 한 곳으로 모이는 중요한 장소였어요. 임진왜란 때 망가져서 그 이후 제 기능을 하지 못했어요. 남산 봉수대는 동쪽에서부터 서쪽까지 다섯 군데가 있었다고 하는데, 현재에 있는 한 곳만 복원시켜 놓았어요.

♣ 조선왕조실록에 나타난 한양도성 관련 기록들을 알아볼까요?

* 출처: http://sillok.history.go.kr/main/main.do

☞ 조선왕조실록이 무엇일까요?

『태조실록』 1권, 태조 1년 8월 13일(1392년)

○敎都評議使司移都漢陽。

도평의사사에 명령을 내려 한양으로 도읍을 옮기게 하였다.

『태조실록』 2권, 태조 1년 9월 3일(1392년)

○辛巳/侍中裵克廉、趙浚等詣溫泉, 啓曰: "竊見漢陽宮闕未成, 城郭未完。 扈從之人, 奪入民戶, 天時向寒, 民無所歸。 請待營築宮室、城郭, 布置各司, 然後遷都。" 上嘉納。

시중 배극렴, 조준 등이 온천에 나아가서 아뢰었다.

"가만히 보건대, 한양의 궁궐이 이룩되지 못하고 성곽이 완공되지 못하여서, 호종하는 사람이 민가를 빼앗아 들어가게 됩니다.

기후는 점차 추워 오고 백성은 돌아갈 데가 없사오니, 청하옵건대 궁실과 성곽을 건축하고 각 관사를 배치하기를 기다려서, 그 후에 도읍을 옮기도록 하소서."

임금이 옳게 받아들였다.

『태조실록』 3권, 태조 2년 1월 19일(1393년)

○乙丑/上發松京, 欲親見雞龍山形勢, 將定都。 領三司事安宗源、右侍中金士衡、參贊門下府事李之蘭、判中樞院事南誾等從之。

임금이 송경(松京)을 출발하여 계룡산(鷄龍山)의 지세(地勢)를 친히 보고 장차 도읍을 정하려고 하니, 영삼사사(領三司事) 안종원(安宗源)·우시중(右侍中) 김사형(金士衡)·참찬문하부사(參贊門下府事) 이지란(李之蘭)·판중추원사(判中樞院事) 남은(南誾) 등이 따라갔다.

『태조실록』 3권, 태조 2년 2월 1일(1393년)

○丙子朔/昧爽, 上命駕, 知中樞院事鄭曜齎都評議使司啓本, 來自京城, 以顯妃未寧, 平州、鳳州等處, 又有草賊聞。 上不悅曰: "草賊有邊將報歟? 何者來告歟?" 曜無以對。 上曰: "遷都, 世家大族所共惡, 欲(籍)〔藉〕 以止之也。 宰相久居松京, 安土重遷, 遷都豈其意耶?" 左右皆無以對。 南誾曰: "臣等濫與功臣, 蒙恩上位, 雖遷新邑, 有何不足, 松京田宅, 豈足惜耶? 今此行已近雞龍, 願上往觀營都之地, 臣等留擊草賊。" 上曰: "遷都, 卿等亦不欲也。 自古易姓受命之主, 必遷都邑。 今我急觀雞龍者, 欲於吾身親定新都也。 孺子雖欲繼志遷都, 大臣沮以不可, 則孺子何能哉?" 乃命還駕。 誾等令李敏道卜之, 曰: "病必瘳, 草賊亦不足慮。" 相會議請往, 上曰: "然則必罪曜, 而後行。" 誾曰: "何必罪之!" 上遂行, 至靑布院之郊留宿。

이른 새벽에 임금이 거둥하려고 수레를 준비하도록 명하니, 지중추원사(知中樞院事) 정요(鄭曜)가 도평의사사의 계본(啓本)008) 을 가지고 서울에 와서, 현비(顯妃)가 병환이 나서 편치 못하고, 평주(平州)와 봉주(鳳州) 등지에 또 초적(草賊)이 있다고 아뢰므로, 임금이 기뻐하지 않으면서 말하기를,

"초적(草賊)은 변장(邊將)의 보고가 있던가? 어떤 사람이 와서 알리던가?"

하니, 정요는 대답할 말이 없었다. 임금이 말하기를,

"도읍을 옮기는 일은 세가 대족(世家大族)들이 함께 싫어하는 바이므로, 구실(口實)로 삼아 이를 중지시키려는 것이다. 재상(宰相)은 송경(松京)에 오랫동안 살아서 다른 곳으로 옮기기를 즐겨하지 않으니, 도읍을 옮기는 일이 어찌 그들의 본뜻이겠는가?"

하니, 좌우(左右)에서 모두 대답할 말이 없었다. 남은(南誾)이 아뢰기를,

"신 등이 외람히 공신(功臣)에 참여하여 높은 지위에 은혜를 입었사오니, 비록 새 도읍에 옮기더라도 무엇이 부족한 점이 있겠사오며, 송경(松京)의 토지와 집은 어찌 아까울 것이 있겠습니까? 지금 이 행차는 이미 계룡산(鷄龍山)에 가까이 왔사오니, 원하옵건대, 성상께서는 가서 도읍을 건설할 땅을 보시옵소서. 신 등은 남아서 초적(草賊)을 치겠습니다."

하였다. 임금이 말하기를,

"도읍을 옮기는 일은 경들도 역시 하고 싶지 않을 것이다. 예로부터 왕조(王朝)가 바뀌고 천명(天命)을 받는 군주는 반드시 도읍을 옮기게 마련인데, 지금 내가 계룡산(鷄龍山)을 급히 보고자 하는 것은 내 자신 때에 친히 새 도읍을 정하고자 하기 때문이다. 후사(後嗣) 될 적자(嫡子)가 비록 선대의 뜻을 계승하여 도읍을 옮기려고 하더라도, 대신(大臣)이 옳지 않다고 저지(沮止)시킨다면, 후사(後嗣) 될 적자(嫡子)가 어찌 이 일을 하겠는가?"

하고, 이에 명하여 어가(御駕)를 돌리게 하였다. 남은 등이 이민도(李敏道)로 하여금 점을 치게 하니,

"현비의 병환도 반드시 나을 것이요, 초적(草賊)도 또한 염려할 것이 없습니다."

하므로, 서로 모여서 의논하고 가기를 청하였다. 임금이 말하기를,

"그렇다면 반드시 정요를 처벌한 뒤에 가자."

하니, 남은이 아뢰기를,

"어찌 정요를 처벌할 필요가 있겠습니까?"

하였다. 임금이 마침내 길을 떠나 청포원(靑布院)의 들에 이르러 유숙(留宿)하였다.

『태조실록』 3권, 태조 2년 3월 24일(1393년)

○己巳/定雞龍山新都畿州縣、部曲、鄕所, 凡八十一。

계룡산에 새 도읍을 정하였는데, 기내(畿內)의 주현(州縣)·부곡(部曲)·향소(鄕所)가 모두 81이었다.

*향소(鄕所) : 특수한 지방의 하급 행정구획. 소(所)는 국가에서 필요로 하는 금·은·동·철·실[絲]·종이·도기(陶器)·먹(墨) 등을 만들기 위하여 두었던 특수 기관으로서, 여기서 일하는 공장(工匠)은 죄인 또는 천민의 집단이었다. 향(鄕)은 부곡(部曲)과 비슷한 행정구역의 하나인 듯하다.

『태조실록』 4권, 태조 2년 12월 11일(1393년)

○壬午/遣大將軍沈孝生如雞龍山, 罷新都之役。 京畿左右道都觀察使河崙上言: "都邑宜在國中。 雞龍山地偏於南, 與東西北面相阻。 且臣嘗葬臣父, 粗聞風水諸書。 今聞雞龍之地, 山自乾來, 水流巽去, 是宋朝胡舜臣所謂水破長生衰敗立至之地, 不宜建都。" 上命進書, 令判門下府事權仲和、判三司事鄭道傳、判中樞院事南在等, 與崙參考, 且覆驗前朝諸山陵吉凶以聞。 於是, 以奉常寺諸山陵形止、案山水來去考之, 吉凶皆契, 乃命孝生罷新都之役, 中外大悅。 胡氏之書, 自此始行。 上命以前朝書雲觀所藏秘錄文書, 盡授崙考閱, 更覽遷都之地以聞。

대장군 심효생을 보내어 계룡산에 가서 새 도읍의 역사를 그만두게 하였다.

경기 좌, 우도 도관찰사 하윤(하륜)이 상언하였다.

"도읍은 마땅히 나라의 중앙에 있어야 할 것이온데, 계룡산은 지대가 남쪽에 치우쳐서 동면, 서면, 북면과는 서로 떨어져 있습니다.

또 신(臣)이 일찍이 신의 아버지를 장사하면서 풍수 관계의 여러 서적을 대강 열람했사온데, 지금 듣건대 계룡산의 땅은, 산은 건방(乾方)에서 오고 물은 손방(巽方)에서 흘러간다 하오니, 이것은 송(宋)나라 호순신이 이른바 '물이 장생(長生)을 파(破)하여 쇠패가 곧 닥치는 땅'이므로, 도읍을 건설하는 데는 적당하지 못합니다."

『태조실록』 6권, 태조 3년 8월 13일(1394년)

○庚辰/上相宅于舊闕之基, 觀望山勢, 問尹莘達等曰: "此地何如?" 對曰: "我國境內, 松京爲上, 此地爲次。 所可恨者, 乾方低下, 水泉枯涸而已。" 上悅曰: "松京亦豈無不足處乎? 今觀此地形勢, 可爲王都。 況漕運通道里均, 於人事亦有所便乎?" 上問王師自超: "此地如何?" 超對曰: "此地, 四面高秀, 中央平衍, 宜爲城邑。 然從衆議乃定。" 上令諸宰相議之, 僉曰: "必欲遷都, 此處爲可。" 河崙獨曰: "山勢雖似可觀, 然以地法論之則不可。" 上以衆人之言, 定都漢陽。 前典書楊元植進曰: "臣之所藏密書, 前者承命已進。 積城 廣實院東有山, 問其居人, 名曰雞足。 相其地, 密書所說, 似相近也。" 上曰: "漕運不通, 安敢爲都會之處乎?" 元植對曰: "自臨津至長湍, 水深可以行舟。" 上遂上輦, 相營宗廟之地, 次于盧原驛郊。

임금이 〈남경 의〉 옛 궁궐터에 집터를 살피었는데, 산세를 관망(觀望)하다가 윤신달 등에게 물었다.

"여기가 어떠냐?"

〈그가〉 대답하였다.

"우리 나라 경내에서는 송경이 제일 좋고 여기가 다음가나, 한되는 바는 건방(乾方)059) 이 낮아서 물과 샘물이 마른 것뿐입니다."

임금이 기뻐하면서 말하였다.

"송경 인들 어찌 부족한 점이 없겠는가? 이제 이곳의 형세를 보니, 왕도가 될 만한 곳이다. 더욱이 조운하는 배가 통하고 〈사방의〉 이수도 고르니, 백성들에게도 편리할 것이다."

임금이 또 왕사(王師) 자초(自超)에게 물었다.

"어떠냐?"

자초가 대답하였다.

"여기는 사면이 높고 수려(秀麗)하며 중앙이 평평하니, 성을 쌓아 도읍을 정할 만합니다. 그러나 여러 사람의 의견을 따라서 결정하소서."

임금이 여러 재상들에게 분부하여 의논하게 하니, 모두 말하였다.

"꼭 도읍을 옮기려면 이곳이 좋습니다."

하윤이 홀로 말하였다.

"산세는 비록 볼 만한 것 같으나, 지리의 술법으로 말하면 좋지 못합니다."

임금이 여러 사람의 말로써 한양(漢陽)을 도읍으로 결정하였다. 그런데 전 전서 양원식(楊元植)이 나와서 말하였다.

"신이 가지고 있던 비결은 앞서 이미 명령을 받아서 올렸거니와, 적성(積城) 광실원(廣實院) 동쪽에 산이 있어 거기에 사는 사람들에게 물으니, 계족산(雞足山)이라 하는데, 그 곳을 보니 비결에 쓰여 있는 것과 근사합니다."

이에 임금이 말하였다.

"조운할 배가 통할 수 없는데, 어찌 도읍 터가 되겠는가?"

원식(元植)이 대답하였다.

"임진강에서 장단까지는 물이 깊어서 배가 다닐 수 있습니다."

임금은 그만 연(輦)을 타고 종묘 지을 터를 보고서 노원역(盧原驛) 들판에 이르러 유숙하였다.

『태조실록』 6권, 태조 3년 8월 24일(1394년)

○都評議使司所申: "左政丞趙浚、右政丞金士衡等竊惟, 自古王者受命而興, 莫不定都, 以宅其民。 故堯都平陽, 夏都安邑, 商都亳, 周都豐鎬, 漢都咸陽, 唐都長安。 或因初起之地, 或擇形勢之便, 無非所以重根本而鎭四方也。 惟我東方, 檀君以來, 或合或分, 各有所都, 及前朝王氏統合之後, 都于松嶽, 子孫相傳, 殆五百年, 運祚旣終, 自底于亡。 恭惟殿下, 以盛德神功, 受天之命, 奄有一國, 旣更制度, 以建萬世之統, 宜定厥都, 以立萬世之基。 竊觀漢陽, 表裏山河, 形勢之勝, 自古所稱, 四方道里之均, 舟車所通。 定都于玆, 以永于後, 允合天人之意。" 王旨依申。

도평의사사에서 상신(上申)하였다.

"좌정승 조준·우정승 김사형 등은 생각하건대, 옛날부터 임금이 천명을 받고 일어나면 도읍을 정하여 백성을 안주시키지 않음이 없었습니다. 그러므로 요(堯)는 평양(平陽)에 도읍하고, 하(夏)나라는 안읍(安邑)에 도읍하였으며, 상(商)나라는 박(亳)에, 주(周)나라는 풍호(豊鎬)에, 한(漢)나라는 함양(咸陽)에, 당나라는 장안(長安)에 도읍하였는데, 혹은 처음 일어난 땅에 정하기도 하고, 혹은 지세(地勢)의 편리한 곳을 골랐으나, 모두 근본되는 곳을 소중히 여기고 사방을 지정하려는 것이 아님이 없었습니다. 우리 나라는 단군 이래로 혹은 합하고 혹은 나누어져서 각각 도읍을 정했으나, 전조 왕씨가 통일한 이후 송악에 도읍을 정하고, 자손이 서로 계승해 온 지 거의 5백 년에 천운이 끝이 나서 자연히 망하게 되었습니다. 삼가 생각하옵건대, 전하께서는 큰 덕과 신성한 공으로 천명을 받아 한 나라를 차지하시어 이미 또 제도를 고쳐서 만대의 국통(國統)을 세웠으니, 마땅히 도읍을 정하여 만세의 기초를 잡아야 할 것입니다. 그윽이 한양을 보건대, 안팎 산수의 형세가 훌륭한 것은 옛날부터 이름난 것이요, 사방으로 통하는 도로의 거리가 고르며 배와 수레도 통할 수 있으니, 여기에 영구히 도읍을 정하는 것이 하늘과 백성의 뜻에 맞을까 합니다."

왕지(王旨)로 아뢴 대로 하도록 하였다.

『태조실록』 6권, 태조 3년 10월 25일(1394년)

○辛卯/遷都漢陽, 留各司二員于松京。 以門下侍郞贊成事崔永沚、商議門下府事禹仁烈等, 爲分都評議使司。

한양으로 서울을 옮기었다. 각 관청의 관원 2명씩은 송경에 머물러 있게 하고, 문하 시랑찬성사 최영지(崔永沚)와 상의문하부사 우인열(禹仁烈) 등으로 분도평의사사(分都評議使司)를 삼았다.

☞ 기록이 왜 중요한지를 알 수 있었나요? '사관'에 대해 알아봅시다.

1. 사관[史官]

사관[史官]은 옛날에 역사를 기록하던 관원을 말해요.

삼국시대부터 역사 편찬에 따라 사관이 있었겠지만 명확한 기록은 찾아볼 수 없어요.

고려 때는 왕의 말과 행동, 정치, 신하들의 행적 등 모든 것을 기록하는 사관(史館)이란 기구를 설치하였고, 이곳에 속해 있으면서 역사를 기록하던 사관이 있었지요. 중앙의 관서뿐 아니라 지방의 관아에서도 업무수행 사항을 조정에 보고하여 이를 사관에 의하여 기록으로 남겨두게 하였다고도 합니다.

조선시대에서도 사관 또는 한림(翰林)이라고도 하는 관원으로 하여금 항상 임금 곁에서 기록을 담당하도록 하였어요.

사관 제도는 정확한 직필(直筆)로써 국가적인 사건, 왕의 언행, 백관의 잘잘못, 사회상 등을 기록하여 후세에 정치를 하는 데 거울로 삼게 하려는 것으로 사관이 기록한 사초는 시비를 가리지 못하고 또한 수정도 가하지 못하며 사관의 기록 행위도 일종의 면책권이 있어 신분이 보장되었지요.

그러나 1498년(연산군 4)에는 무오사화(戊午史禍)가 발생하였는데, 사관을 죽이거나 귀양을 보낸 일이 있었어요. 또 1547년(명종 2)에는 을사사화(乙巳士禍)가 발생한 을사년(1545)의 시정기(時政記)를 집필한 안명세(安名世)를 죽이고 시정기를 고친 일이 있으나, 이렇게 사관을 죽이거나 사관이 쓴 기록을 고치는 일은 극히 드물었다고 해요.

2. 사관[史觀]

사관[史觀]은 역사를 해석하고 설명하는 관점을 말해요.

역사가가 과거의 사실을 볼 때 역사가 자신의 고유의 입장, 과거의 사실 가운데서 어떤 사실을 선택할 때의 기준, 그것을 해석할 때의 해석 원리, 그 사실에 어떤 가치를 부여하는 가치관 등 모든 것을 포함하며, 역사관이라 해요.

민족 사관, 민족주의 사관[民族主義 史觀]은 우리 민족의 주체성ㆍ독창성ㆍ우월성을 강조하는 사관이에요. 일제 강점기에 신채호, 박은식의 사관으로, 정인보 ·안재홍 ·문일평 등에 의해 계승되었어요. 이후 손진태의 신민족주의 사관으로도 발전되었어요.

식민사관(植民史觀)은 일제강점기 일제의 한국 식민 지배를 정당화하고 한국인에 대한 통치를 용이하게 하기 위하여 일제에 의해 정책적 · 조직적으로 조작된 역사관을 말해요. 대체로, 한민족을 역사적으로 다른 나라에 지배되어 왔고 자립 능력이 없는 정체된 민족으로 부각시켜 일본의 한국 강점을 정당화하였지요. 1920년대 중반부터 조선사편수회를 만들어 《조선사》 편찬을 시작했는데, 연구기관·경성제대 및 일본 각 대학의 일본인 학자들이 참가했으며, 최남선·이능화·현채 등 일부 조선인 학자들도 참여했어요. 이후 이러한 식민사관의 친일 사학자들이 해방 이후에도 우리 역사학계를 좌지우지 하였지요.

오늘날 우리나라 역사학계는 민족사관 역사학자들에 의해 식민사관을 해체하는 작업이 진행 중에 있지요.

역사를 보는 관점이 얼마나 중요한지 이해할 수 있나요?